[인터뷰] ‘늑대’ 전성태 소설가 “작가의 책상은 ‘세계의 고통’ 나누는 공간”

입력 2021.09.05 (21:31)

수정 2021.09.05 (21:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전성태/소설가

Q. 몽골 여행에서 받은 인상은?

시원, 땅이 막 열리고 시간이 열리고 이런 어떤 이미지가, 몽골 고원이라는 데가 그런 이미지였고 굉장히 먼, 시간이 굉장히 이렇게 아주 먼 시간까지를 포함하고 있는 진짜 우리 한민족이 아니라 인류에게는 무슨 고향 같은 그런 느낌으로 돌아왔다면, 인식이 되었다면, 이게 그러니까 대지로서의 몽골이라면 뒤에 거기 그 소설에서 나오지만 또 오랫동안 사회주의 국가에 있다가 자본주의로 바뀐 지 아주 오래 되지 않은 혼란사, 그 시간들, 아주 우리나라가 근대화를 해 오면서 만났던 풍경들이 거기는 더 짧은 시간 안에서 지금 재현되고 있는 느낌.

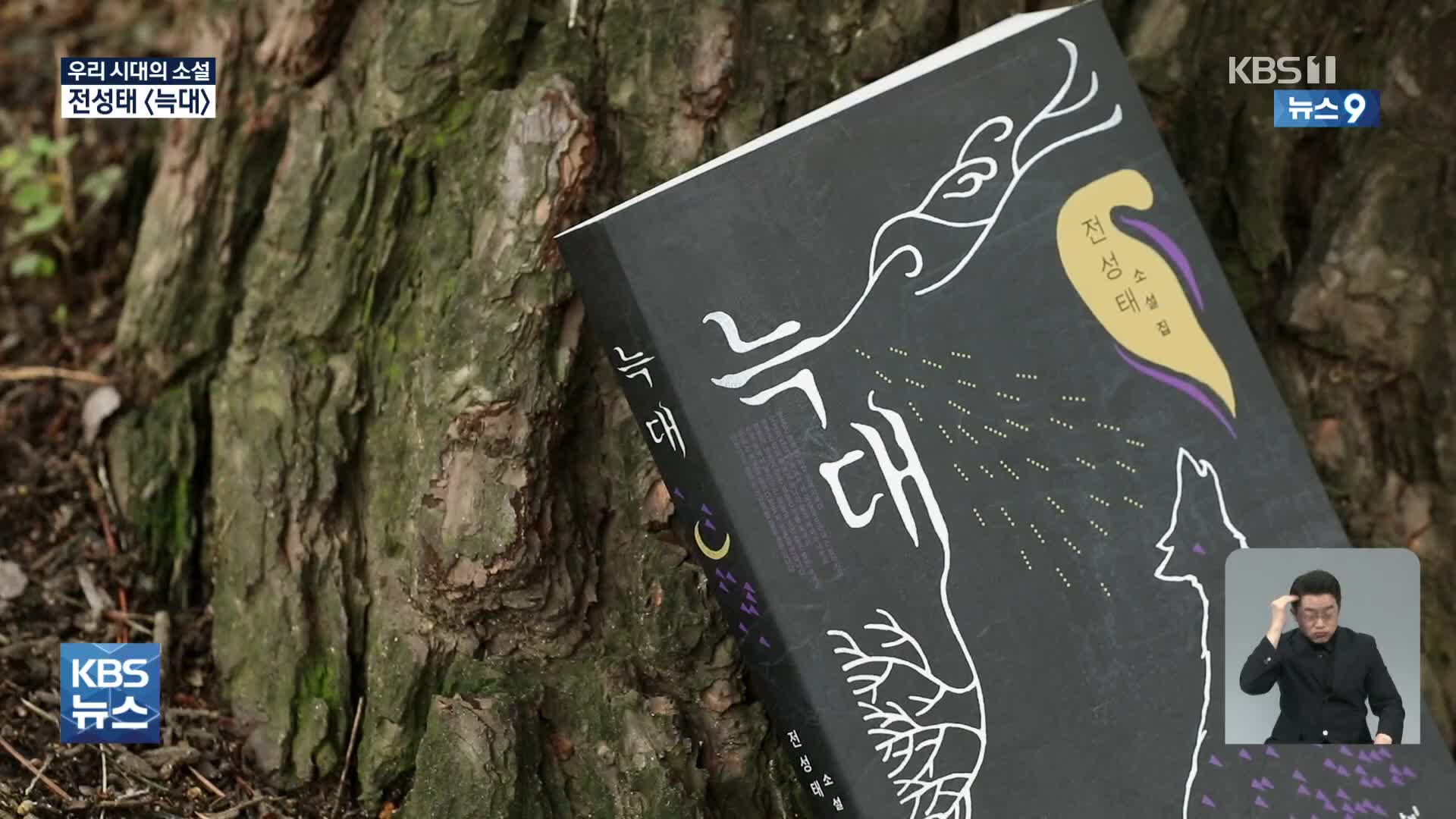

Q. '늑대'를 소재로 택한 이유는?

몽골인들이 가장 증오하면서도 경외하는, 그러니까 미워하면서도 자기의 어떤 금기 안에서 늑대를 갖다가 굉장히 받드는 이 두 가지 측면을, 양가적 측면을 다 늑대는 가지고 있어요. 대지로서의 몽골에 대한 생각과 자본주의화된, 시장 경제를 받아들이는 그 몽골의 이 두 이미지를 어떻게 소설 안에서 잡아낼 수 있을까 오랫동안 고민하다가 몽골인들이 늑대를 바라보는 어떤 시선들을 알게 되고 그 마음을 알게 되고 그런 곳?, 저 늑대다. 늑대가 결국은 그 두 이미지를 갖다가 잡아낼 수 있는 상징이다 이렇게 생각하고 소설을 쓰게 된 것 같아요.

Q. 몽골에서 우리 사회의 어떤 면이 보였나?

90년대 오면서 80년대의 어떤 우리가 가졌던 전망이라든가 열정들에 대해서 회의했던 것이라기보다는 객관화하는 시간들이 있었다. 저한테도 역시 분단이라든가 근대화라든가 제가 어린 시절부터 이렇게 가져왔던 것, 그 다음에 문학으로부터 세뇌받았던 것들을 작가가 돼서 몽골에 갔는데 오히려 거기에 우리의 어떤 사진첩이 있었다고 할까요. 몽골이라는 사회가 우리가 지나왔던 어떤 시간들을 담고 이게 이런 모습이었다라는 것을 너무 선명하게 보여주고 그랬다고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 제가 몽골이라는 곳에서 소설책을? 갖다가 이어서 쓸 수 있었다. 한국에서 쓰던 이야기들을 이어서 쓸 수 있었다 이런 생각이 들어요.

Q. 단편 <강을 건너는 사람들>이 인상깊은데...

저는 그게 이제 탈북자들을 상상해서 쓴 것은 맞는데 되게 조심스러웠어요. 예를 들면 우리는 북한을 아주 잘 아는 것도 아니고, 또 그 당시에 북한은 굉장히 고난의 행군을 하고 있어서 꽃제비니 굶주린 세대들이 있었고 그런 것인데 아주 가까이에서 우리는 같이 살아가는데 너무 다른 세계를 살고 있었잖아요. 그래서 저 같은 경우는 그게 소설의 소재가 되거나 사실 이런 것은 원치 않았고 그러다 보니까 그 안에서 나름대로 얘기가 딱 북한이야 하는 느낌을 좀 많이 지워내고 국경이라는 데 너무 너무 온도들이 다 다르고 이 난민들이 생기고, 경제적 난민들이 생기고 이런 데의 이야기들을 한번 좀 다뤄보고 싶은데 그 이야기를 좀 다뤄보고 싶은데 아마 제가 기술이 좀 부족해서 누가 보든 그게 북한이다 이렇게 읽히게 써놓았는데 지금도 여전히 조심스러워요.

Q. 단편 <이미테이션>은 자전적 소설?

어렸을 때는 되게 놀림을 많이 받았어요. 이미테이션 안에 100% 자연적인 것은 아니지만 혼혈 취급을 아주 많이 받고 자라서 거기에 나오는 에피소드 일부는 제 에피소드이기도 하고 그래서 아마 그런 소설을 좀 약간 자기 자신을 희화화하면서 좀 재미있게 쓸 수 있었던 것 같아요.

Q. '경계인의 의식'이 중요한 까닭은?

글쓰는 사람도 마찬가지이고 글 쓰는 사람도 어떤 문제의 중심에 놓치 말고 자기를 모서리나 경계로 이렇게 가져가면 지금까지 보지 못했던 어떤 측면들이 열리고, 국경도 넘어서 우리가 뭔가 더불어 계속 살아가야 되는 사람들이라면 항상 내가 이 대한민국 사람과, 그 다음에 이주해 온 사람과의 그 경계에 서 있으면 저 사람을 타자로 밀어내지 않을 것이고, 그 다음에 뭔가 이것이, 내가 지켜야 될 이것만이 보이지도 않을 것이고 그런 과정에 우리가 많은 갈등들이라든가 이런 것들이 해소도 될 것이고 좀 우리 사회가 좀 더 건강한 사회가 되지 않을까 생각을 해요. 우리는 가급적 자기를 항상 경계에 놓으려고 해야만 될 것 같고, 경계인의 의식이 아주, 그런 경계인 의식을 막 가지는 시민들이 많아지는 사회가 저는 바로 아주 수준높고 건강한 사회라는 생각이 들어요.

Q. 다음 작품 구상은?

장편 같은 경우는 어쨌든 제가 어린 시절을 보냈던 1970년대, 그 다음에 80년대, 그리고 조금 더 앞선 세대, 아버님이 살았던 세대까지 포함해서 고향 쪽 무대로 하는 장편들 좀 생각 한번 하고 있고, 그리고 저는 대학 다닐 때 총학생회장이 의문사를 당하고 이런 시절을 보냈는데 그 때 같이 했던 세대가 50대, 또 60대 이렇게 되었어요. 그래서 그 세대의 변화 이야기들을 한번 담아보고 싶고, 그리고 제가 요즘에 순천 지역에서 지내고 있는데 이번에 여순 항쟁이 법적으로 마련됐잖아요. 그래서 여순 항쟁을 좀 더 현재화할 수 있는 어떤 소설 한 편을 또 써보고 싶고 지금 현재는 그런 한 세 편 정도를 구상하고 있어요.

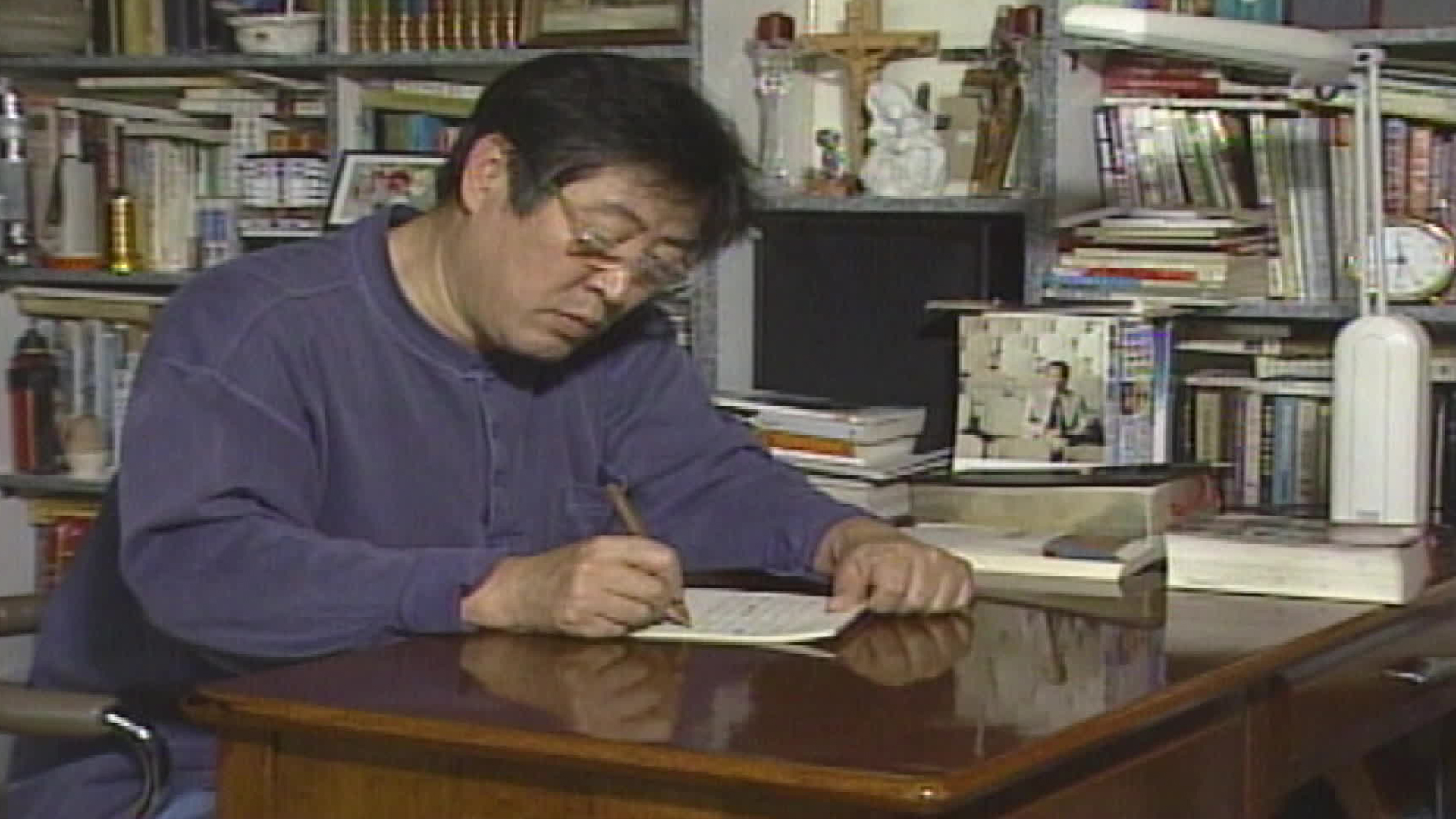

Q. 작가는 어떤 존재?

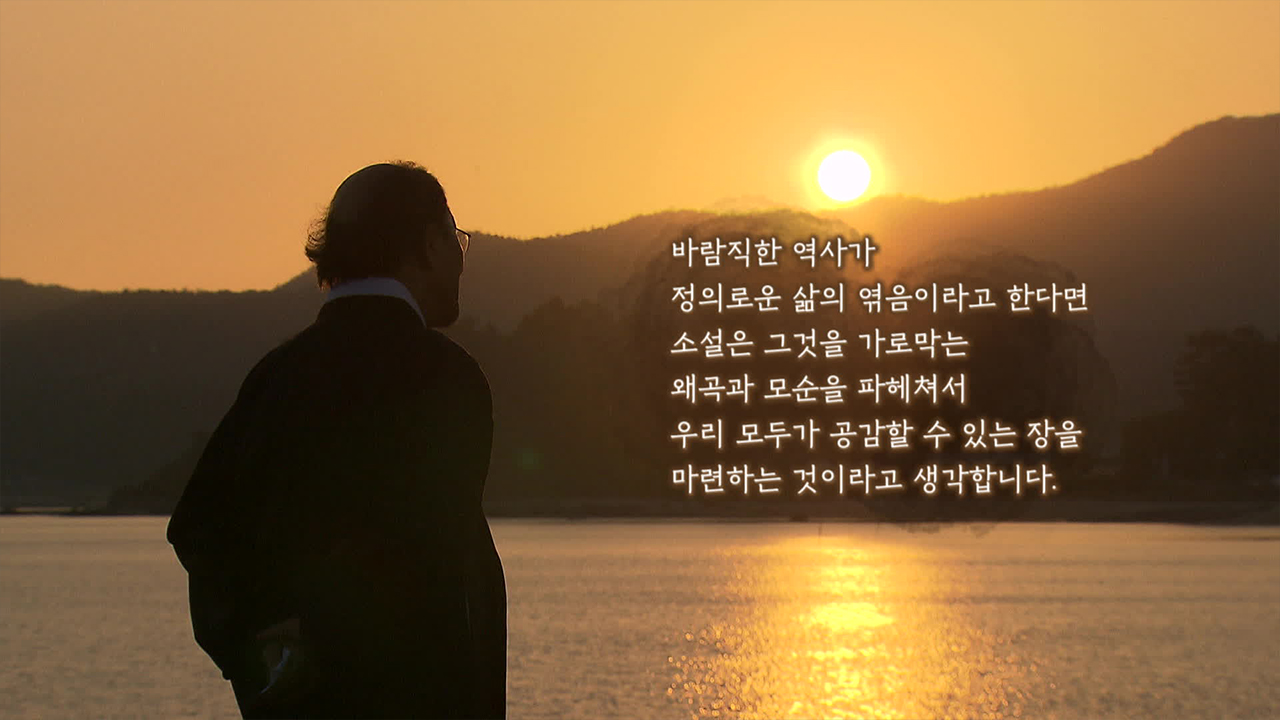

결국은 작가가 아주 작은 책상 위에서 세계를 궁리하지만 그 책상 위로 결국은 세계의 고통이 이렇게 당도해야 되는 것 같아요. 그래서 작가의 책상은 그런 책상인 것 같아요. 고통을 나누는 책상이어야 된다는 생각이 들어요. 그래서 무엇보다도 작가가 이 세계를 느끼고 함께 고통을 느껴줬을 때 그 문학작품이 독자들에게도 의미있지 않을까 그런 생각을 많이 해요.

편집:이도연

Q. 몽골 여행에서 받은 인상은?

시원, 땅이 막 열리고 시간이 열리고 이런 어떤 이미지가, 몽골 고원이라는 데가 그런 이미지였고 굉장히 먼, 시간이 굉장히 이렇게 아주 먼 시간까지를 포함하고 있는 진짜 우리 한민족이 아니라 인류에게는 무슨 고향 같은 그런 느낌으로 돌아왔다면, 인식이 되었다면, 이게 그러니까 대지로서의 몽골이라면 뒤에 거기 그 소설에서 나오지만 또 오랫동안 사회주의 국가에 있다가 자본주의로 바뀐 지 아주 오래 되지 않은 혼란사, 그 시간들, 아주 우리나라가 근대화를 해 오면서 만났던 풍경들이 거기는 더 짧은 시간 안에서 지금 재현되고 있는 느낌.

Q. '늑대'를 소재로 택한 이유는?

몽골인들이 가장 증오하면서도 경외하는, 그러니까 미워하면서도 자기의 어떤 금기 안에서 늑대를 갖다가 굉장히 받드는 이 두 가지 측면을, 양가적 측면을 다 늑대는 가지고 있어요. 대지로서의 몽골에 대한 생각과 자본주의화된, 시장 경제를 받아들이는 그 몽골의 이 두 이미지를 어떻게 소설 안에서 잡아낼 수 있을까 오랫동안 고민하다가 몽골인들이 늑대를 바라보는 어떤 시선들을 알게 되고 그 마음을 알게 되고 그런 곳?, 저 늑대다. 늑대가 결국은 그 두 이미지를 갖다가 잡아낼 수 있는 상징이다 이렇게 생각하고 소설을 쓰게 된 것 같아요.

Q. 몽골에서 우리 사회의 어떤 면이 보였나?

90년대 오면서 80년대의 어떤 우리가 가졌던 전망이라든가 열정들에 대해서 회의했던 것이라기보다는 객관화하는 시간들이 있었다. 저한테도 역시 분단이라든가 근대화라든가 제가 어린 시절부터 이렇게 가져왔던 것, 그 다음에 문학으로부터 세뇌받았던 것들을 작가가 돼서 몽골에 갔는데 오히려 거기에 우리의 어떤 사진첩이 있었다고 할까요. 몽골이라는 사회가 우리가 지나왔던 어떤 시간들을 담고 이게 이런 모습이었다라는 것을 너무 선명하게 보여주고 그랬다고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 제가 몽골이라는 곳에서 소설책을? 갖다가 이어서 쓸 수 있었다. 한국에서 쓰던 이야기들을 이어서 쓸 수 있었다 이런 생각이 들어요.

Q. 단편 <강을 건너는 사람들>이 인상깊은데...

저는 그게 이제 탈북자들을 상상해서 쓴 것은 맞는데 되게 조심스러웠어요. 예를 들면 우리는 북한을 아주 잘 아는 것도 아니고, 또 그 당시에 북한은 굉장히 고난의 행군을 하고 있어서 꽃제비니 굶주린 세대들이 있었고 그런 것인데 아주 가까이에서 우리는 같이 살아가는데 너무 다른 세계를 살고 있었잖아요. 그래서 저 같은 경우는 그게 소설의 소재가 되거나 사실 이런 것은 원치 않았고 그러다 보니까 그 안에서 나름대로 얘기가 딱 북한이야 하는 느낌을 좀 많이 지워내고 국경이라는 데 너무 너무 온도들이 다 다르고 이 난민들이 생기고, 경제적 난민들이 생기고 이런 데의 이야기들을 한번 좀 다뤄보고 싶은데 그 이야기를 좀 다뤄보고 싶은데 아마 제가 기술이 좀 부족해서 누가 보든 그게 북한이다 이렇게 읽히게 써놓았는데 지금도 여전히 조심스러워요.

Q. 단편 <이미테이션>은 자전적 소설?

어렸을 때는 되게 놀림을 많이 받았어요. 이미테이션 안에 100% 자연적인 것은 아니지만 혼혈 취급을 아주 많이 받고 자라서 거기에 나오는 에피소드 일부는 제 에피소드이기도 하고 그래서 아마 그런 소설을 좀 약간 자기 자신을 희화화하면서 좀 재미있게 쓸 수 있었던 것 같아요.

Q. '경계인의 의식'이 중요한 까닭은?

글쓰는 사람도 마찬가지이고 글 쓰는 사람도 어떤 문제의 중심에 놓치 말고 자기를 모서리나 경계로 이렇게 가져가면 지금까지 보지 못했던 어떤 측면들이 열리고, 국경도 넘어서 우리가 뭔가 더불어 계속 살아가야 되는 사람들이라면 항상 내가 이 대한민국 사람과, 그 다음에 이주해 온 사람과의 그 경계에 서 있으면 저 사람을 타자로 밀어내지 않을 것이고, 그 다음에 뭔가 이것이, 내가 지켜야 될 이것만이 보이지도 않을 것이고 그런 과정에 우리가 많은 갈등들이라든가 이런 것들이 해소도 될 것이고 좀 우리 사회가 좀 더 건강한 사회가 되지 않을까 생각을 해요. 우리는 가급적 자기를 항상 경계에 놓으려고 해야만 될 것 같고, 경계인의 의식이 아주, 그런 경계인 의식을 막 가지는 시민들이 많아지는 사회가 저는 바로 아주 수준높고 건강한 사회라는 생각이 들어요.

Q. 다음 작품 구상은?

장편 같은 경우는 어쨌든 제가 어린 시절을 보냈던 1970년대, 그 다음에 80년대, 그리고 조금 더 앞선 세대, 아버님이 살았던 세대까지 포함해서 고향 쪽 무대로 하는 장편들 좀 생각 한번 하고 있고, 그리고 저는 대학 다닐 때 총학생회장이 의문사를 당하고 이런 시절을 보냈는데 그 때 같이 했던 세대가 50대, 또 60대 이렇게 되었어요. 그래서 그 세대의 변화 이야기들을 한번 담아보고 싶고, 그리고 제가 요즘에 순천 지역에서 지내고 있는데 이번에 여순 항쟁이 법적으로 마련됐잖아요. 그래서 여순 항쟁을 좀 더 현재화할 수 있는 어떤 소설 한 편을 또 써보고 싶고 지금 현재는 그런 한 세 편 정도를 구상하고 있어요.

Q. 작가는 어떤 존재?

결국은 작가가 아주 작은 책상 위에서 세계를 궁리하지만 그 책상 위로 결국은 세계의 고통이 이렇게 당도해야 되는 것 같아요. 그래서 작가의 책상은 그런 책상인 것 같아요. 고통을 나누는 책상이어야 된다는 생각이 들어요. 그래서 무엇보다도 작가가 이 세계를 느끼고 함께 고통을 느껴줬을 때 그 문학작품이 독자들에게도 의미있지 않을까 그런 생각을 많이 해요.

편집:이도연

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [인터뷰] ‘늑대’ 전성태 소설가 “작가의 책상은 ‘세계의 고통’ 나누는 공간”

-

- 입력 2021-09-05 21:31:11

- 수정2021-09-05 21:31:32

전성태/소설가

Q. 몽골 여행에서 받은 인상은?

시원, 땅이 막 열리고 시간이 열리고 이런 어떤 이미지가, 몽골 고원이라는 데가 그런 이미지였고 굉장히 먼, 시간이 굉장히 이렇게 아주 먼 시간까지를 포함하고 있는 진짜 우리 한민족이 아니라 인류에게는 무슨 고향 같은 그런 느낌으로 돌아왔다면, 인식이 되었다면, 이게 그러니까 대지로서의 몽골이라면 뒤에 거기 그 소설에서 나오지만 또 오랫동안 사회주의 국가에 있다가 자본주의로 바뀐 지 아주 오래 되지 않은 혼란사, 그 시간들, 아주 우리나라가 근대화를 해 오면서 만났던 풍경들이 거기는 더 짧은 시간 안에서 지금 재현되고 있는 느낌.

Q. '늑대'를 소재로 택한 이유는?

몽골인들이 가장 증오하면서도 경외하는, 그러니까 미워하면서도 자기의 어떤 금기 안에서 늑대를 갖다가 굉장히 받드는 이 두 가지 측면을, 양가적 측면을 다 늑대는 가지고 있어요. 대지로서의 몽골에 대한 생각과 자본주의화된, 시장 경제를 받아들이는 그 몽골의 이 두 이미지를 어떻게 소설 안에서 잡아낼 수 있을까 오랫동안 고민하다가 몽골인들이 늑대를 바라보는 어떤 시선들을 알게 되고 그 마음을 알게 되고 그런 곳?, 저 늑대다. 늑대가 결국은 그 두 이미지를 갖다가 잡아낼 수 있는 상징이다 이렇게 생각하고 소설을 쓰게 된 것 같아요.

Q. 몽골에서 우리 사회의 어떤 면이 보였나?

90년대 오면서 80년대의 어떤 우리가 가졌던 전망이라든가 열정들에 대해서 회의했던 것이라기보다는 객관화하는 시간들이 있었다. 저한테도 역시 분단이라든가 근대화라든가 제가 어린 시절부터 이렇게 가져왔던 것, 그 다음에 문학으로부터 세뇌받았던 것들을 작가가 돼서 몽골에 갔는데 오히려 거기에 우리의 어떤 사진첩이 있었다고 할까요. 몽골이라는 사회가 우리가 지나왔던 어떤 시간들을 담고 이게 이런 모습이었다라는 것을 너무 선명하게 보여주고 그랬다고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 제가 몽골이라는 곳에서 소설책을? 갖다가 이어서 쓸 수 있었다. 한국에서 쓰던 이야기들을 이어서 쓸 수 있었다 이런 생각이 들어요.

Q. 단편 <강을 건너는 사람들>이 인상깊은데...

저는 그게 이제 탈북자들을 상상해서 쓴 것은 맞는데 되게 조심스러웠어요. 예를 들면 우리는 북한을 아주 잘 아는 것도 아니고, 또 그 당시에 북한은 굉장히 고난의 행군을 하고 있어서 꽃제비니 굶주린 세대들이 있었고 그런 것인데 아주 가까이에서 우리는 같이 살아가는데 너무 다른 세계를 살고 있었잖아요. 그래서 저 같은 경우는 그게 소설의 소재가 되거나 사실 이런 것은 원치 않았고 그러다 보니까 그 안에서 나름대로 얘기가 딱 북한이야 하는 느낌을 좀 많이 지워내고 국경이라는 데 너무 너무 온도들이 다 다르고 이 난민들이 생기고, 경제적 난민들이 생기고 이런 데의 이야기들을 한번 좀 다뤄보고 싶은데 그 이야기를 좀 다뤄보고 싶은데 아마 제가 기술이 좀 부족해서 누가 보든 그게 북한이다 이렇게 읽히게 써놓았는데 지금도 여전히 조심스러워요.

Q. 단편 <이미테이션>은 자전적 소설?

어렸을 때는 되게 놀림을 많이 받았어요. 이미테이션 안에 100% 자연적인 것은 아니지만 혼혈 취급을 아주 많이 받고 자라서 거기에 나오는 에피소드 일부는 제 에피소드이기도 하고 그래서 아마 그런 소설을 좀 약간 자기 자신을 희화화하면서 좀 재미있게 쓸 수 있었던 것 같아요.

Q. '경계인의 의식'이 중요한 까닭은?

글쓰는 사람도 마찬가지이고 글 쓰는 사람도 어떤 문제의 중심에 놓치 말고 자기를 모서리나 경계로 이렇게 가져가면 지금까지 보지 못했던 어떤 측면들이 열리고, 국경도 넘어서 우리가 뭔가 더불어 계속 살아가야 되는 사람들이라면 항상 내가 이 대한민국 사람과, 그 다음에 이주해 온 사람과의 그 경계에 서 있으면 저 사람을 타자로 밀어내지 않을 것이고, 그 다음에 뭔가 이것이, 내가 지켜야 될 이것만이 보이지도 않을 것이고 그런 과정에 우리가 많은 갈등들이라든가 이런 것들이 해소도 될 것이고 좀 우리 사회가 좀 더 건강한 사회가 되지 않을까 생각을 해요. 우리는 가급적 자기를 항상 경계에 놓으려고 해야만 될 것 같고, 경계인의 의식이 아주, 그런 경계인 의식을 막 가지는 시민들이 많아지는 사회가 저는 바로 아주 수준높고 건강한 사회라는 생각이 들어요.

Q. 다음 작품 구상은?

장편 같은 경우는 어쨌든 제가 어린 시절을 보냈던 1970년대, 그 다음에 80년대, 그리고 조금 더 앞선 세대, 아버님이 살았던 세대까지 포함해서 고향 쪽 무대로 하는 장편들 좀 생각 한번 하고 있고, 그리고 저는 대학 다닐 때 총학생회장이 의문사를 당하고 이런 시절을 보냈는데 그 때 같이 했던 세대가 50대, 또 60대 이렇게 되었어요. 그래서 그 세대의 변화 이야기들을 한번 담아보고 싶고, 그리고 제가 요즘에 순천 지역에서 지내고 있는데 이번에 여순 항쟁이 법적으로 마련됐잖아요. 그래서 여순 항쟁을 좀 더 현재화할 수 있는 어떤 소설 한 편을 또 써보고 싶고 지금 현재는 그런 한 세 편 정도를 구상하고 있어요.

Q. 작가는 어떤 존재?

결국은 작가가 아주 작은 책상 위에서 세계를 궁리하지만 그 책상 위로 결국은 세계의 고통이 이렇게 당도해야 되는 것 같아요. 그래서 작가의 책상은 그런 책상인 것 같아요. 고통을 나누는 책상이어야 된다는 생각이 들어요. 그래서 무엇보다도 작가가 이 세계를 느끼고 함께 고통을 느껴줬을 때 그 문학작품이 독자들에게도 의미있지 않을까 그런 생각을 많이 해요.

편집:이도연

Q. 몽골 여행에서 받은 인상은?

시원, 땅이 막 열리고 시간이 열리고 이런 어떤 이미지가, 몽골 고원이라는 데가 그런 이미지였고 굉장히 먼, 시간이 굉장히 이렇게 아주 먼 시간까지를 포함하고 있는 진짜 우리 한민족이 아니라 인류에게는 무슨 고향 같은 그런 느낌으로 돌아왔다면, 인식이 되었다면, 이게 그러니까 대지로서의 몽골이라면 뒤에 거기 그 소설에서 나오지만 또 오랫동안 사회주의 국가에 있다가 자본주의로 바뀐 지 아주 오래 되지 않은 혼란사, 그 시간들, 아주 우리나라가 근대화를 해 오면서 만났던 풍경들이 거기는 더 짧은 시간 안에서 지금 재현되고 있는 느낌.

Q. '늑대'를 소재로 택한 이유는?

몽골인들이 가장 증오하면서도 경외하는, 그러니까 미워하면서도 자기의 어떤 금기 안에서 늑대를 갖다가 굉장히 받드는 이 두 가지 측면을, 양가적 측면을 다 늑대는 가지고 있어요. 대지로서의 몽골에 대한 생각과 자본주의화된, 시장 경제를 받아들이는 그 몽골의 이 두 이미지를 어떻게 소설 안에서 잡아낼 수 있을까 오랫동안 고민하다가 몽골인들이 늑대를 바라보는 어떤 시선들을 알게 되고 그 마음을 알게 되고 그런 곳?, 저 늑대다. 늑대가 결국은 그 두 이미지를 갖다가 잡아낼 수 있는 상징이다 이렇게 생각하고 소설을 쓰게 된 것 같아요.

Q. 몽골에서 우리 사회의 어떤 면이 보였나?

90년대 오면서 80년대의 어떤 우리가 가졌던 전망이라든가 열정들에 대해서 회의했던 것이라기보다는 객관화하는 시간들이 있었다. 저한테도 역시 분단이라든가 근대화라든가 제가 어린 시절부터 이렇게 가져왔던 것, 그 다음에 문학으로부터 세뇌받았던 것들을 작가가 돼서 몽골에 갔는데 오히려 거기에 우리의 어떤 사진첩이 있었다고 할까요. 몽골이라는 사회가 우리가 지나왔던 어떤 시간들을 담고 이게 이런 모습이었다라는 것을 너무 선명하게 보여주고 그랬다고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 제가 몽골이라는 곳에서 소설책을? 갖다가 이어서 쓸 수 있었다. 한국에서 쓰던 이야기들을 이어서 쓸 수 있었다 이런 생각이 들어요.

Q. 단편 <강을 건너는 사람들>이 인상깊은데...

저는 그게 이제 탈북자들을 상상해서 쓴 것은 맞는데 되게 조심스러웠어요. 예를 들면 우리는 북한을 아주 잘 아는 것도 아니고, 또 그 당시에 북한은 굉장히 고난의 행군을 하고 있어서 꽃제비니 굶주린 세대들이 있었고 그런 것인데 아주 가까이에서 우리는 같이 살아가는데 너무 다른 세계를 살고 있었잖아요. 그래서 저 같은 경우는 그게 소설의 소재가 되거나 사실 이런 것은 원치 않았고 그러다 보니까 그 안에서 나름대로 얘기가 딱 북한이야 하는 느낌을 좀 많이 지워내고 국경이라는 데 너무 너무 온도들이 다 다르고 이 난민들이 생기고, 경제적 난민들이 생기고 이런 데의 이야기들을 한번 좀 다뤄보고 싶은데 그 이야기를 좀 다뤄보고 싶은데 아마 제가 기술이 좀 부족해서 누가 보든 그게 북한이다 이렇게 읽히게 써놓았는데 지금도 여전히 조심스러워요.

Q. 단편 <이미테이션>은 자전적 소설?

어렸을 때는 되게 놀림을 많이 받았어요. 이미테이션 안에 100% 자연적인 것은 아니지만 혼혈 취급을 아주 많이 받고 자라서 거기에 나오는 에피소드 일부는 제 에피소드이기도 하고 그래서 아마 그런 소설을 좀 약간 자기 자신을 희화화하면서 좀 재미있게 쓸 수 있었던 것 같아요.

Q. '경계인의 의식'이 중요한 까닭은?

글쓰는 사람도 마찬가지이고 글 쓰는 사람도 어떤 문제의 중심에 놓치 말고 자기를 모서리나 경계로 이렇게 가져가면 지금까지 보지 못했던 어떤 측면들이 열리고, 국경도 넘어서 우리가 뭔가 더불어 계속 살아가야 되는 사람들이라면 항상 내가 이 대한민국 사람과, 그 다음에 이주해 온 사람과의 그 경계에 서 있으면 저 사람을 타자로 밀어내지 않을 것이고, 그 다음에 뭔가 이것이, 내가 지켜야 될 이것만이 보이지도 않을 것이고 그런 과정에 우리가 많은 갈등들이라든가 이런 것들이 해소도 될 것이고 좀 우리 사회가 좀 더 건강한 사회가 되지 않을까 생각을 해요. 우리는 가급적 자기를 항상 경계에 놓으려고 해야만 될 것 같고, 경계인의 의식이 아주, 그런 경계인 의식을 막 가지는 시민들이 많아지는 사회가 저는 바로 아주 수준높고 건강한 사회라는 생각이 들어요.

Q. 다음 작품 구상은?

장편 같은 경우는 어쨌든 제가 어린 시절을 보냈던 1970년대, 그 다음에 80년대, 그리고 조금 더 앞선 세대, 아버님이 살았던 세대까지 포함해서 고향 쪽 무대로 하는 장편들 좀 생각 한번 하고 있고, 그리고 저는 대학 다닐 때 총학생회장이 의문사를 당하고 이런 시절을 보냈는데 그 때 같이 했던 세대가 50대, 또 60대 이렇게 되었어요. 그래서 그 세대의 변화 이야기들을 한번 담아보고 싶고, 그리고 제가 요즘에 순천 지역에서 지내고 있는데 이번에 여순 항쟁이 법적으로 마련됐잖아요. 그래서 여순 항쟁을 좀 더 현재화할 수 있는 어떤 소설 한 편을 또 써보고 싶고 지금 현재는 그런 한 세 편 정도를 구상하고 있어요.

Q. 작가는 어떤 존재?

결국은 작가가 아주 작은 책상 위에서 세계를 궁리하지만 그 책상 위로 결국은 세계의 고통이 이렇게 당도해야 되는 것 같아요. 그래서 작가의 책상은 그런 책상인 것 같아요. 고통을 나누는 책상이어야 된다는 생각이 들어요. 그래서 무엇보다도 작가가 이 세계를 느끼고 함께 고통을 느껴줬을 때 그 문학작품이 독자들에게도 의미있지 않을까 그런 생각을 많이 해요.

편집:이도연

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

시리즈

우리 시대의 소설

![[비평] 모두가 템즈강에 불을 처지를 수는 없다 - 서정인 ‘강’](/data/news/2022/02/13/20220213_bzIX7D.jpg)

![[인터뷰] 서정인 작가 “문학의 목적은 ‘사람의 모습’ 드러내는 것”](/data/news/2022/02/13/20220213_kQhd1N.jpg)

![[비평] 폭력에 맞서는 정신과 영혼 - 정찬의 ‘완전한 영혼’](/data/news/2022/01/23/20220123_OUBPnc.jpg)

![[인터뷰] ‘완전한 영혼’ 정찬 작가 “언어는 진실 찾는 도구이자 생명체”](/data/news/2022/01/23/20220123_E9UFAr.jpg)

![[비평] 현대소설의 핵심을 꿰뚫은 의식의 현상학…이인성의 ‘낯선 시간 속으로’](/data/fckeditor/new/image/2022/01/13/302351642064891135.jpg)

![[인터뷰] 이인성 작가 “소설은 작가가 자신에게, 또 독자에게 던지는 질문”](/data/news/2022/01/16/20220116_sSuCEB.jpg)

![[비평] 부재와 소외의 시학…최윤 ‘하나코는 없다’](/data/news/2022/01/09/20220109_ztaBbv.jpg)

![[인터뷰] ‘하나코는 없다’ 최윤 작가 “무엇이 ‘관계’의 진정성을 훼손하는가”](/data/news/2022/01/09/20220109_D5fKoH.jpg)

![[비평] 전쟁의 폭력성과 치유의 문학…윤흥길 ‘장마’](/data/news/2022/01/02/20220102_ibakjX.jpg)

![[인터뷰] ‘장마’ 윤흥길 작가 “남북 화해의 길에 문학으로 기여했기를…”](/data/news/2022/01/02/20220102_f26HVV.jpg)

![[비평] 혐오와 더불어, 사랑과 더불어…박상영 ‘대도시의 사랑법’](/data/fckeditor/new/image/2021/12/24/299931640326910902.png)

![[인터뷰] ‘대도시의 사랑법’ 박상영 작가 “글 못써서 죽은 귀신이 붙었다”](/data/news/2021/12/26/20211226_Fb8K7d.jpg)

![[비평] 폭력과 광기로 얼룩진 저주받은 걸작…백민석의 ‘헤이, 우리 소풍 간다’](/data/fckeditor/new/image/2021/12/19/302351639892742362.jpg)

![[인터뷰] ‘헤이, 우리 소풍 간다’ 백민석 작가 “읽기 어려운 소설, 개정판 읽어주시길”](/data/news/2021/12/19/20211219_rd6uLq.jpg)

![[비평] 쉼표의 의미 - 정세랑의 ‘시선으로부터,’ 읽기](/data/news/2021/12/12/20211212_ob4ehB.jpg)

![[인터뷰] 정세랑 “완벽하지 않아도 괜찮다는 위로 건네고파”](/data/news/2021/12/12/20211212_133gsH.jpg)

![[비평] 우리는 왜 소설을 읽는가 - 조해진 ‘로기완을 만났다’](/data/news/2021/12/05/20211205_j40gKt.jpg)

![[인터뷰] 조해진 작가 “서로에게 빛이 되는 순간들 찾아가고파”](/data/news/2021/12/05/20211205_ca8vXo.jpg)

![[인터뷰] ‘객주’ 김주영 작가 “내 창작의 원동력은 ‘외로움’”](/data/news/2021/11/28/20211128_LXAcqG.jpg)

![[비평] 의리(義理)의 민중 소설…김주영의 ‘객주’](/data/fckeditor/new/image/2021/11/26/302351637889530264.jpg)

![[비평] 인간의 사랑, 그 본질과 고양 - 이승우 ‘식물들의 사생활’](/data/news/2021/11/21/20211121_1Zb64e.jpg)

![[인터뷰] ‘식물들의 사생활’ 이승우 작가 “고요한 나무의 내면 표현하고 싶어”](/data/news/2021/11/21/20211121_LRjyDF.jpg)

![[비평] 시적 문장과 정교한 소설 형식으로 빚어낸 ‘아버지의 자리’…오탁번 ‘아버지와 치악산’](/data/news/2021/11/14/20211114_MXnXQy.jpg)

![[인터뷰] ‘아버지와 치악산’ 오탁번 작가 “세 살 때 여읜 아버지, 상상 속에서 그려”](/data/news/2021/11/14/20211114_C2T2eC.jpg)

![[비평] 임헌영의 제안…‘태백산맥’의 대중적인 이해를 위한 접근법](/data/fckeditor/new/image/2021/11/05/302351635993939285.jpg)

![[인터뷰] 원고지 16,500매로 쌓아 올린 진실의 두께…조정래 ‘태백산맥’](/data/news/2021/11/07/20211107_cw42GB.jpg)

![[비평] 항쟁 주체의 언어로 살아나는 인간 존엄의 서사 - 한강 ‘소년이 온다’](/data/news/2021/10/31/20211031_2DgUVu.jpg)

![[인터뷰] ‘소년이 온다’ 한강 “압도적인 고통으로 쓴 작품”](/data/news/2021/10/31/20211031_RM8zwp.jpg)

![[비평] 마음의 소리를 이끌어내는 맑은 이야기 - 구효서의 ‘풍경소리’](/data/news/2021/10/24/20211024_63oHgB.jpg)

![[인터뷰] ‘풍경소리’ 구효서 작가 “언어에 복종하는 것이 ‘산문정신’”](/data/news/2021/10/24/20211024_4CsCgE.jpg)

![[비평] 바보 교향악…성석제 ‘황만근은 이렇게 말했다’](/data/fckeditor/new/image/2021/10/15/302351634272826976.jpg)

![[인터뷰] 작가 성석제가 소설을 통해 하고 싶은 것은?](/data/news/2021/10/17/20211017_gVjO6t.jpg)

![[비평] 살아가며 찾는 이곳 너머의 ‘실재의 조각’들](/data/news/2021/10/10/20211010_Uy9hFs.jpg)

![[비평] 선한 분노의 힘 - 최은영 ‘쇼코의 미소’](/data/news/2021/10/03/20211003_eqN2ML.jpg)

![[인터뷰] ‘쇼코의 미소’ 최은영 작가 “성공 말고, 더 나은 사람이 된다는 것”](/data/news/2021/10/03/20211003_Lmbyg0.jpg)

![[비평] 진정한 공감에 이르는 길 - 윤후명 ‘모든 별들은 음악소리를 낸다’](/data/news/2021/09/26/20210926_GeSbJa.jpg)

![[인터뷰] 윤후명 작가 “나의 문학은 ‘나’를 찾아가는 과정”](/data/news/2021/09/26/20210926_MSKo1o.jpg)

![[비평] 기억이 재현하는 삶의 실제…김원일 ‘마당 깊은 집’](/data/fckeditor/new/image/2021/09/18/302351631952812731.jpg)

![[인터뷰] ‘마당 깊은 집’ 김원일 작가 “솔직하고 진실하게 써야”](/data/news/2021/09/19/20210919_EJR8Cy.jpg)

![[인터뷰] ‘여기 우리 마주’ 최은미 “코로나 시대, 여성들의 고립감 이야기하고파”](/data/news/2021/09/12/20210912_HucEgX.jpg)

![[비평] 발열 없이 아팠던 전염병 시국 속 여성들 - 최은미 ‘여기 우리 마주’](/data/news/2021/09/12/20210912_mAGbb0.jpg)

![[비평] 우리가 넘지 못한 경계들…전성태 소설집 ‘늑대’](/data/news/2021/09/05/20210905_kQweQr.jpg)

![[비평] 해학과 재치에 담긴 통렬한 아이러니…김애란 ‘달려라, 아비’](/data/fckeditor/new/image/2021/08/27/302351630040613348.png)

![[인터뷰] ‘달려라, 아비’ 김애란 작가 “엉뚱한 상상과 농담으로 만든 인물의 품위”](/data/news/2021/08/29/20210829_NQGyX6.jpg)

![[비평] 한 판 굿으로 풀어낸 반도의 서사 - 황석영 ‘손님’](/data/news/2021/08/22/20210822_3vt6uR.jpg)

![[인터뷰] 시대의 이야기꾼 황석영 “내 장르는 민담 리얼리즘”](/data/news/2021/08/22/20210822_WmGODD.jpg)

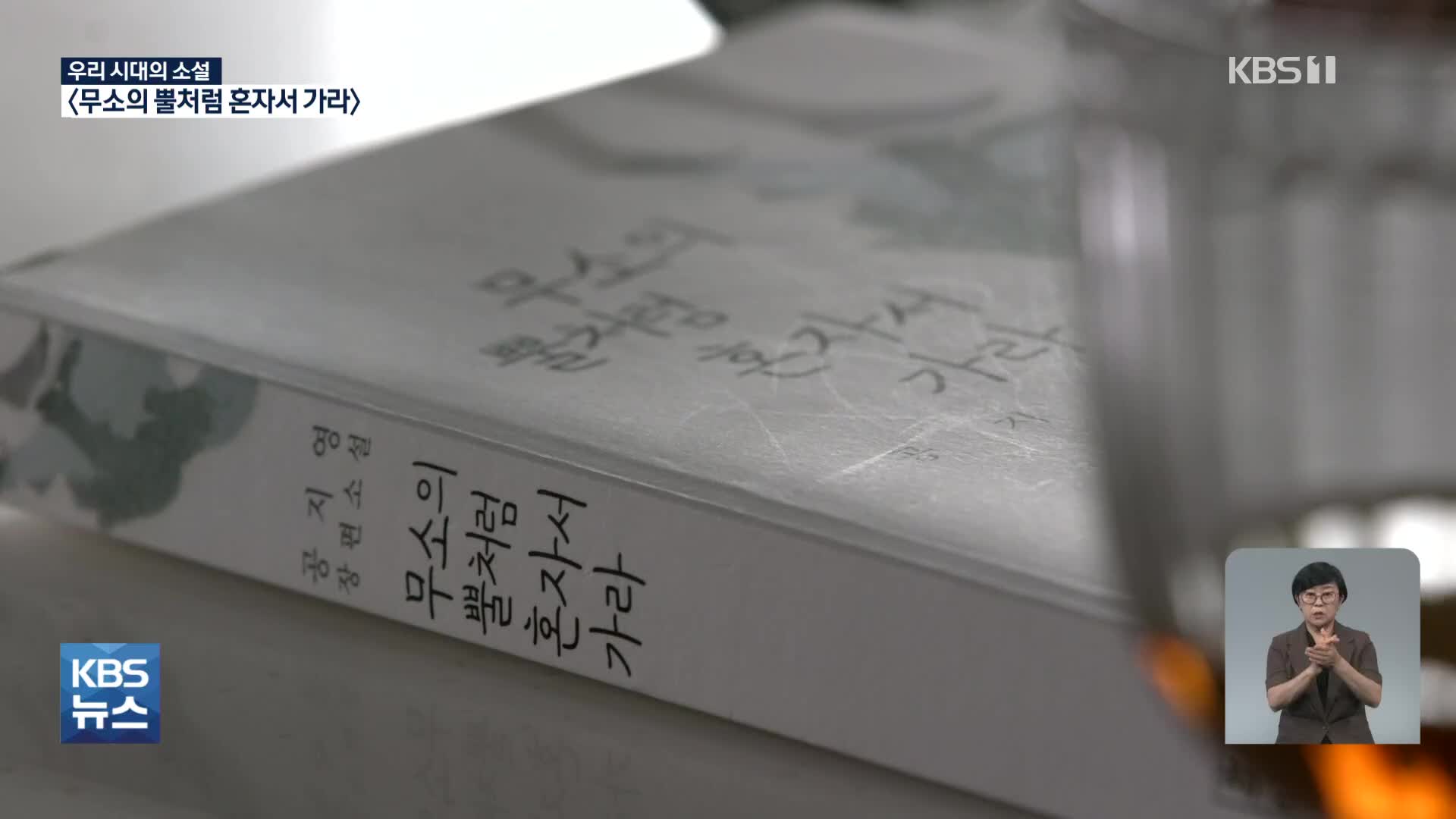

![[비평] 싱글 라이프, 싱글 레이디 - 공지영 ‘무소의 뿔처럼 혼자서 가라’](/data/news/2021/08/15/20210815_fMWP5v.jpg)

![[인터뷰] 공지영이 여성들에 보내는 응원 “스스로 행복해질 준비해야”](/data/news/2021/08/15/20210815_44nKi7.jpg)

![[비평] 타자와의 만남, 그 윤리적 전환의 발단 - 김연수의 ‘다시 한 달을 가서 설산을 넘으면’](/data/fckeditor/new/image/2021/08/06/299931628222931076.png)

![[인터뷰] ‘다시 한 달을…’ 김연수 작가 “소설은 타인에게 한 발 더 다가서려는 노력”](/data/news/2021/08/08/20210808_6OvxMD.jpg)

![[비평] 너무나 현재적인 도시의 악몽 - 편혜영의 ‘아오이 가든’](/data/news/2021/08/01/20210801_bolHRo.jpg)

![[인터뷰] ‘아오이가든’ 편혜영 “소설은 내가 세상을 이해하는 방식”](/data/news/2021/08/01/20210801_NDkRpt.jpg)

![[비평] 외면하지 않을 용기…김숨 ‘한 명’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/23/302351627009378791.png)

![[인터뷰] ‘한 명’ 김숨 “고운 옷 입혀드리고 싶어, 검열에 검열을 거듭했던 소설”](/data/news/2021/07/25/20210725_sNSkAF.jpg)

![[비평] 낭만주의와 열정의 종식 - 은희경 ‘새의 선물’](/data/news/2021/07/18/20210718_B6HJzO.jpg)

![[인터뷰] ‘새의 선물’ 은희경 “시대의 허세, 아이의 목소리로 비판하고 싶었다”](/data/news/2021/07/18/20210718_r47et4.jpg)

![[비평] 살아 있는 개인으로서 한국인을 그리다 - 김승옥 ‘무진기행’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/09/299941625814685806.jpg)

![[비평] “최악의 조건, 최상의 희망” - 방현석 ‘새벽출정’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/02/302351625131476201.png)

![[인터뷰] 노동소설이 ‘아름다움’에 관한 이야기인 이유](/data/news/2021/07/04/20210704_2CYAzc.jpg)

![[비평] 순정한 분노로 지켜내는 아날로그의 세계 - 김금희 ‘경애의 마음’](/data/fckeditor/new/image/2021/06/25/299941624587739640.jpg)

![[인터뷰] 소설가 김금희에게 물었다, 왜 ‘루저’ 입니까?](/data/news/2021/06/27/20210627_MqiXMe.jpg)

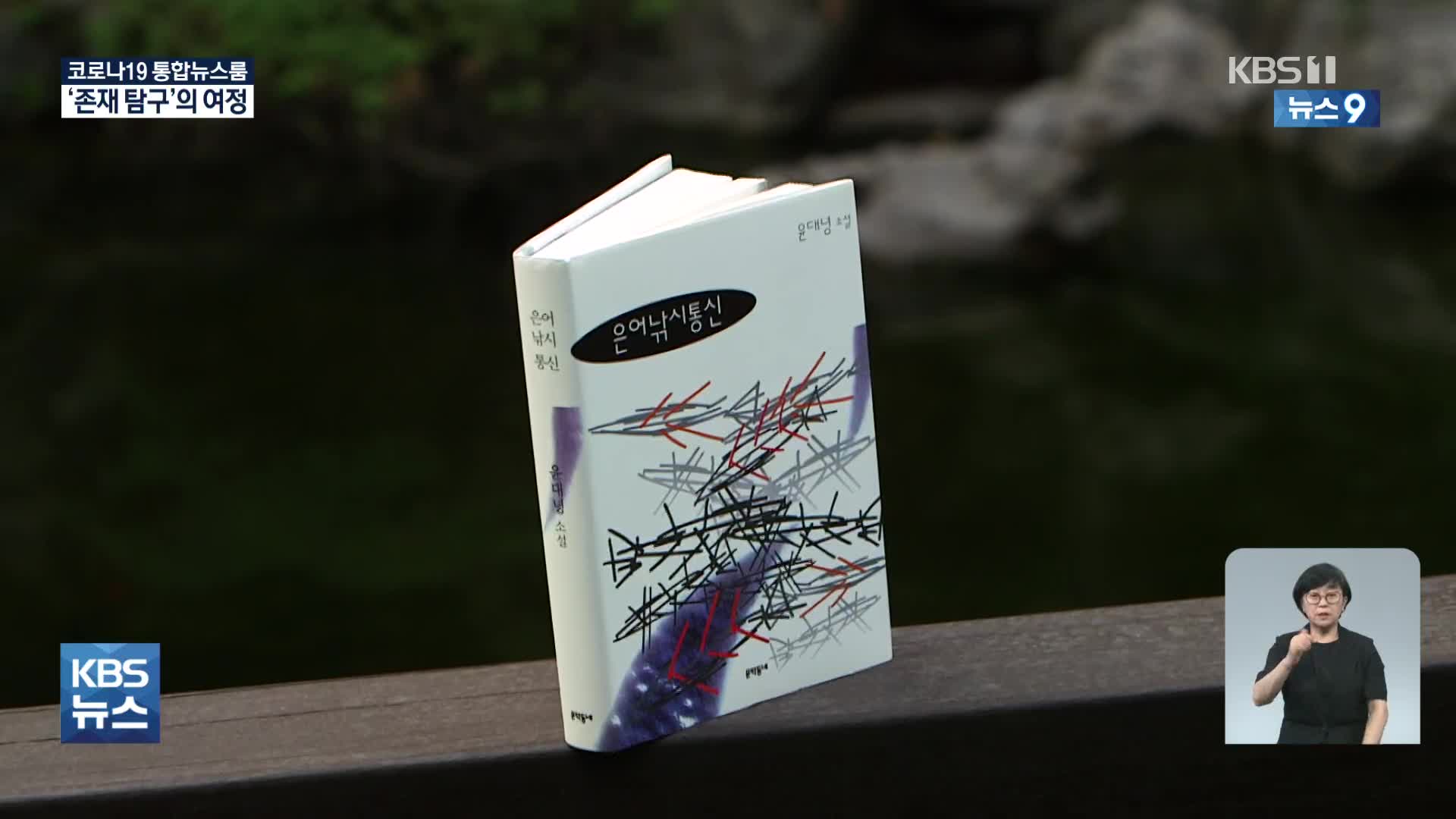

![[비평] 은어와 함께 여행하는 방법 - 윤대녕 ‘은어낚시통신’](/data/news/2021/06/20/20210620_Rdo2Ko.jpg)

![[인터뷰] ‘은어낚시통신’ 윤대녕 작가 “혼신의 힘을 다해서 씁니다”](/data/news/2021/06/20/20210620_XGnmj4.jpg)

![[비평] 부조리한 권력 현상과 소시민적 충동 - 이문열 ‘우리들의 일그러진 영웅’](/data/news/2021/06/13/20210613_CJvimv.jpg)

![[인터뷰] 여리고 완고한 보수주의자 이문열, 그의 가장 솔직한 인터뷰](/data/news/2021/06/13/20210613_lgecNn.jpg)

![[비평] 복합 감정의 성장통 - 오정희 ‘중국인 거리’ 다시 읽기](/data/fckeditor/new/image/2021/06/03/299941622700530820.jpg)

![[인터뷰] 소설 인생 50년 오정희 “쓰는 일은 매혹과 목마름”](/data/fckeditor/vod/2021/06/03/167791622713728207.png)

![[비평] “넌 정말 돌아오겠는가”…임철우의 ‘봄날’이 새긴 5·18](/data/fckeditor/new/image/2021/05/28/302351622179904906.png)

![[인터뷰] 임철우 작가가 기다린 광주의 ‘봄날’](/data/fckeditor/vod/2021/05/28/167791622194385137.png)

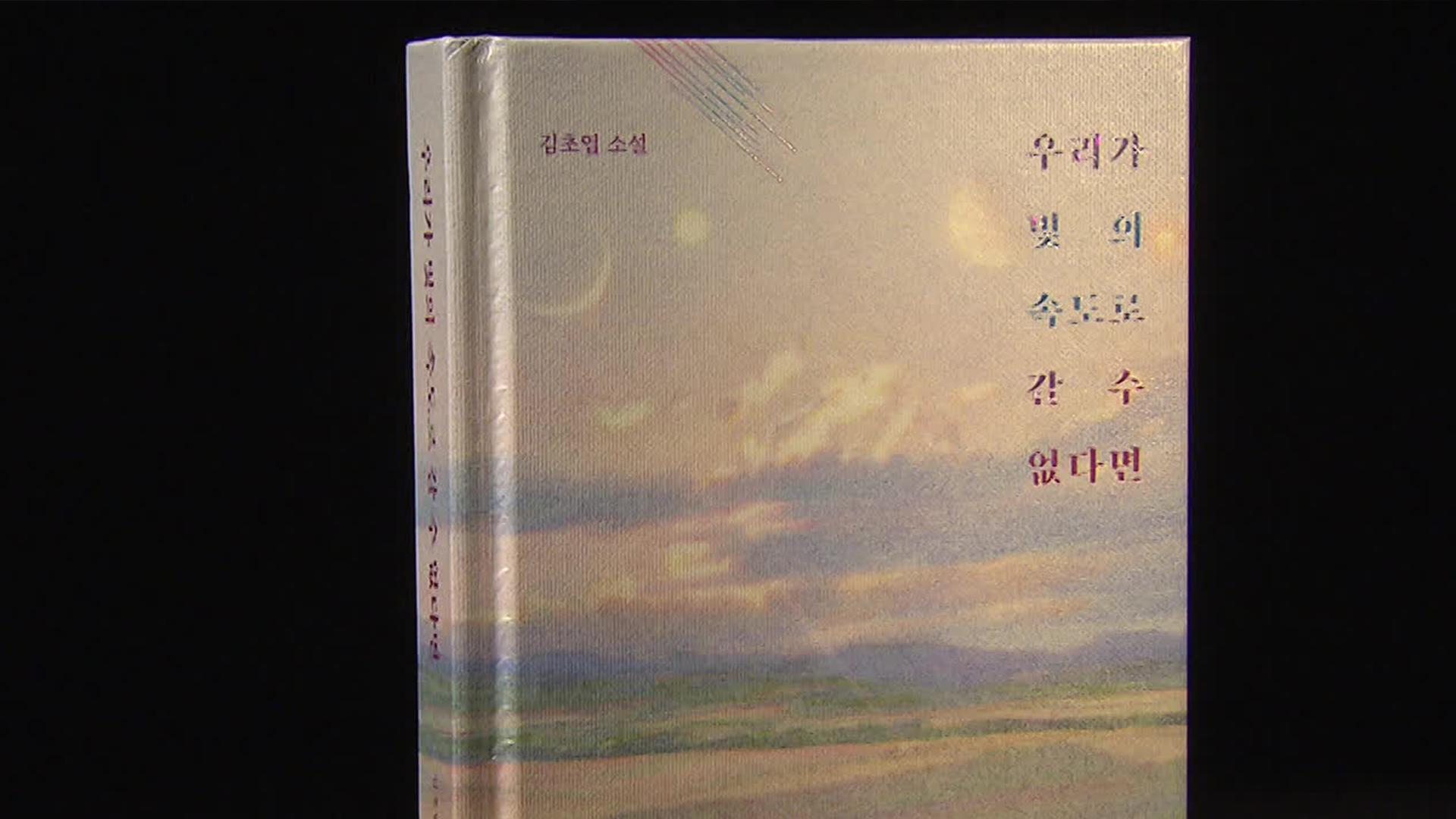

![[비평] 김초엽 ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’ - 박인성 문학평론가](/data/news/2021/05/23/20210523_a7P5GP.jpg)

![[인터뷰] 김초엽 작가가 말하는 ‘SF의 매력’](/data/news/2021/05/23/20210523_PfcYA4.jpg)

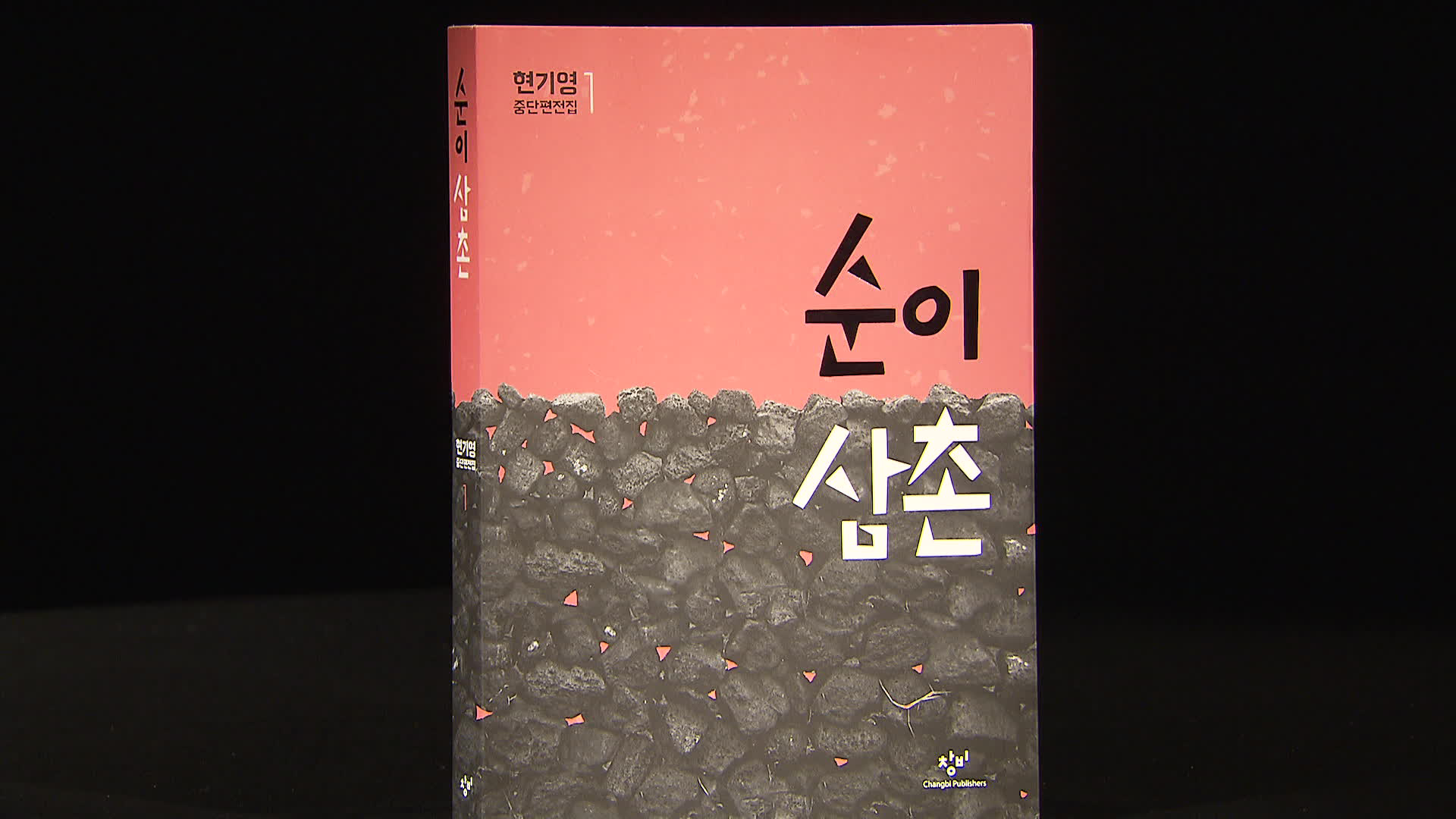

![[비평] 현기영의 ‘순이 삼촌’ - 홍기돈 문학평론가](/data/news/2021/05/16/20210516_7aD7ze.jpg)

![[인터뷰] 소설가 현기영이 말하는 ‘순이 삼촌’](/data/news/2021/05/16/20210516_SdGRdj.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.