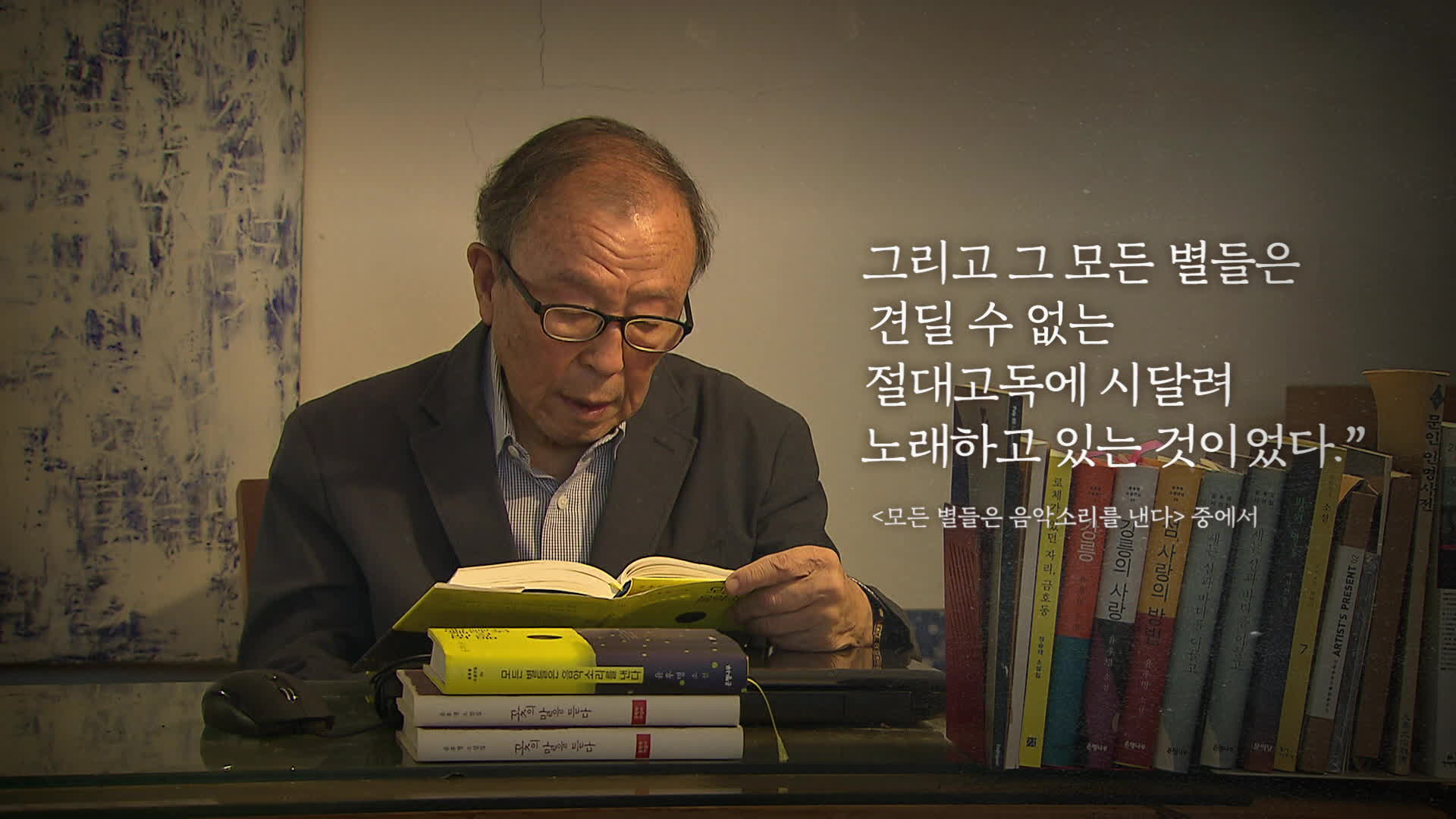

[인터뷰] ‘풍경소리’ 구효서 작가 “언어에 복종하는 것이 ‘산문정신’”

입력 2021.10.24 (21:31)

수정 2021.10.24 (22:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

구효서 소설가

Q. <풍경소리>를 쓰게 된 계기는?

'성불사'라는 노래 있잖아요. 이 소설의 보면 처음에 성불사 깊은 밤에 그윽한 풍경소리로 시작해요. 중간에 주승은 잠이 들고 객이 홀로 듣는구나. 끝에 저 손아 마저 잠들어 홀로 울게 하여라, 진한 글씨로 되어 있잖아요. 그 노래를 흥얼거리다가 야 이 노래가 이게 대단한 노래 아닌가 이런 생각을 문득 했어요. 요거 써야지. 원래 작품 제목을 '성불사' 이럴까 하다가 '풍경소리'로 했던 거는 생각이 조금 더 깊어지면서 이왕 쓸 거 소리만 쓰지 말고 맛, 또 촉감, 또 뭐랄까 후각 이렇게 해서 오감에 대해서 쓰자, 이래서 '풍경소리'라 이렇게 소리에 방점을 둔 그런 제목을 쓰게 됐죠.

Q. 소설에서 '소리'가 갖는 비중이 큰데?

소리는 받아 적을 수 없잖아요. 근데 실제로 우리는 받아 적잖아요. 그랬을 때 받아 적는 글씨와 실제 소리와의 차이라는 건 엄청나고, 결국 좁혀지지 않는 차이다 라고 보는데, 실제로 우리가 듣는 소리마저도 우리 귀가 감당해낼 수 있고 가청할 수 있는 범위 내에서만 듣잖아요, 소리를. 그러나 그 소리가 뭐랄까 사실은 제한된 소리라고 보는 거죠. 실제로 소리는 얼마나 큰가. 이 우주에 가득 차 있는 엄청나게 큰 소리들이 있는데 그걸 못 듣는 거잖아요. 그래놓고 땡강땡강은 듣는 거잖아요. 아주 작은 소리를 들으면서 그것이 그 소리의 전부겠거니 생각하잖아요. 그리고 그거를 우리는 '띵강띵강'이라고 적어요. 그러니까 이미 큰 소리를 제한돼서 한번 듣고, 그다음에는 그 제한된 소리를 한 번 더 문자나 언어로 한번 더 제한시키는 거예요. 우리는 그런 소리에 세계에서 살아서 얼마나 제한된 세계 속에서 사는지도 모르고, 우리는 모든 걸 다 보고 듣고 안다고 생각하면 살잖아요. 그래서 슥삭슥삭 이런 것도 사실 의태어든 의성어든 어떤 소리도 본래의 소리와는 전혀 다른 소리이고, 우리는 그 소리를 진짜고 전부인 양 착각하고 살아간다, 그런 의미가 그 많은, 어떻게 보면 쓸데없이 많은 의성어들이 등장하는 이유가 되죠.

Q. 주인공의 '글쓰기'는 치유의 길?

미와는 글을 씀으로 해서 치유된다거나 그러는 게 아니라 그 반대로 글을 쓴다는 게 뭐지? 라고 끝없이 자문하는 것. 미와가 이 절에 와가지고, 성불사에 와가지고 글도 쓰지만, 그가 이제 절의 구성원들을 관찰하고 그들과 대화를 나누잖아요. 그러면서 끝없이 놀라고, 끝없이 자기 생각이 뒤집어지거나 아니면 굉장히 낯설어하거나 아니면 자기 자신에 대해서 놀라거나 이런 과정을 계속 겪으면서 글쓰기가 약간의 뒤죽박죽이 되기도 하고 질문을 던지는 것, 이렇게 써도 될까, 아니면 왜 저렇게 말하지, 끝없는 의문을 던져요. 그러니까 어떻게 보면 치유의 과정이라는 것이 어떤 확신을 얻는 것이 아니라 내 확신이 얼마나 부정확하고 얼마나 불완전한지를 알아가는 것, 그쪽이 오히려 치유로 열리는 길이지 내가 갖고 있는 어떤 내 존재에 대해서든가 아니면 내가 바라고 있는 세계에 대해서 어떤 확신을 갖는다는 것은 오히려 더 병들어가는 쪽일 수도 있다, 이렇게 볼 수 있는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 이제 불교, 절이라는 공간, 불교는 의심의 종교거든요. 끝까지 의심하는 거거든요. 그리고 끝까지 믿지 않는 거거든요. 그런 것을 미와는 자기도 모르게 수행해 나가고 있잖아요. 글쓰기도 그 중의 하나죠.

Q. <풍경소리>는 작가님께 어떤 작품?

제가 이 소설을 몇 살에 썼는가 최고령 수상자였거든요. 환갑. 환갑이에요. 환갑이 뭔가. 진짜 내 환갑에 맞는 소설인 것 같은 거죠. 환갑은 한 생애를 정리 정산 결산하는 그런 시점이잖아요. (중간정산하는 시점?) 요즘은 중간정산이지만, 예전에는 정산이었어요. 그런 그런 거잖아요. 어떻게 보면 나의 세계관, 나의 언어에 대한 어떤 나의 언어관 또는 아까 말했듯이 나의 어떤 감각론, 소설의 방법론, 이런 것들이 어떻게 보면 나도 모르게 집약돼 있는 거 아닌가. 그러면서 나는 또 이제 이렇게 환갑이라면 갑으로 다시 돌아오는, 한번 원을 그려 왔잖아요. 새롭게 한 살이 된다 그러잖아요. 어떤 다른 작품을 써야 되는데 어떻게 보면 지난 육십 년은 아니지만 데뷔해서 삼십여년 동안 내가 써온 소설의 일종의 집대성 아닌가. 집약 아닌가. 모든 요소가 다 들어간. 그래서 제가 제가 봐도 좀 어려워보이기도 하는 거예요. 어쩌면 이렇게 다, 이를테면 그런 엑기스들을 뽑아서 다 꼽아 놨을까, 신기하다, 이럴 정도의 작품인 거예요. 그래서 마무리 잘했다. 그리고 이제 환갑 지나서 한 살 됐으니까 새로 한 살짜리처럼 새롭게 써봐야지. 그리고 이제 장편을 시작했죠.

Q. '산문정신'이란?

대개 사람들은 보통 언어는 인간이 만들었고 인간이 부리는 거다, 그렇게 생각하지만, 실은 현대 인문학 특히 현대 정신분석학에서도 얘기했듯이 우리는 언어의 지배를 당하고 있다는 거죠. 지배를. 그래서 언어가 사람을 부립니다, 거꾸로. 그렇게 말하면 내가 쓰는 것은 내 글일까. 내 손을 통해서 나오는 내 문장이 결국 나의 고유의 문장일까. 언젠가 나에게 들어와서 내 안에 주인으로 차지하고 있는 언어가 말하자면 도발하는 거 아닐까, 이렇게 생각하면 무서워져요. 무서워진다고요. 그러면서 한편으로는 겸허해져야지. 까불지 말아야지, 글을 대할 때 항상 그런 생각이 들거든요. 그래서 글이 내 안에서 나오겠다고 하는데 제가 어떻게 화장실을 가고, 어떻게 여행을 가고, 어떻게 술을 마시고, 어떻게 친구를 만나요. 당신이 지금 나오겠다는데. 기다려야죠. 언제 나올지도 모르고, 항상 대기하고. 작가는 언어라는 것이 숙주라고 생각해요. 거기에 복종하는 것이 작가의 태도고 정신이 아닌가, 그것이 산문정신이다, 저는 그렇게 생각해요.

Q. <풍경소리>를 쓰게 된 계기는?

'성불사'라는 노래 있잖아요. 이 소설의 보면 처음에 성불사 깊은 밤에 그윽한 풍경소리로 시작해요. 중간에 주승은 잠이 들고 객이 홀로 듣는구나. 끝에 저 손아 마저 잠들어 홀로 울게 하여라, 진한 글씨로 되어 있잖아요. 그 노래를 흥얼거리다가 야 이 노래가 이게 대단한 노래 아닌가 이런 생각을 문득 했어요. 요거 써야지. 원래 작품 제목을 '성불사' 이럴까 하다가 '풍경소리'로 했던 거는 생각이 조금 더 깊어지면서 이왕 쓸 거 소리만 쓰지 말고 맛, 또 촉감, 또 뭐랄까 후각 이렇게 해서 오감에 대해서 쓰자, 이래서 '풍경소리'라 이렇게 소리에 방점을 둔 그런 제목을 쓰게 됐죠.

Q. 소설에서 '소리'가 갖는 비중이 큰데?

소리는 받아 적을 수 없잖아요. 근데 실제로 우리는 받아 적잖아요. 그랬을 때 받아 적는 글씨와 실제 소리와의 차이라는 건 엄청나고, 결국 좁혀지지 않는 차이다 라고 보는데, 실제로 우리가 듣는 소리마저도 우리 귀가 감당해낼 수 있고 가청할 수 있는 범위 내에서만 듣잖아요, 소리를. 그러나 그 소리가 뭐랄까 사실은 제한된 소리라고 보는 거죠. 실제로 소리는 얼마나 큰가. 이 우주에 가득 차 있는 엄청나게 큰 소리들이 있는데 그걸 못 듣는 거잖아요. 그래놓고 땡강땡강은 듣는 거잖아요. 아주 작은 소리를 들으면서 그것이 그 소리의 전부겠거니 생각하잖아요. 그리고 그거를 우리는 '띵강띵강'이라고 적어요. 그러니까 이미 큰 소리를 제한돼서 한번 듣고, 그다음에는 그 제한된 소리를 한 번 더 문자나 언어로 한번 더 제한시키는 거예요. 우리는 그런 소리에 세계에서 살아서 얼마나 제한된 세계 속에서 사는지도 모르고, 우리는 모든 걸 다 보고 듣고 안다고 생각하면 살잖아요. 그래서 슥삭슥삭 이런 것도 사실 의태어든 의성어든 어떤 소리도 본래의 소리와는 전혀 다른 소리이고, 우리는 그 소리를 진짜고 전부인 양 착각하고 살아간다, 그런 의미가 그 많은, 어떻게 보면 쓸데없이 많은 의성어들이 등장하는 이유가 되죠.

Q. 주인공의 '글쓰기'는 치유의 길?

미와는 글을 씀으로 해서 치유된다거나 그러는 게 아니라 그 반대로 글을 쓴다는 게 뭐지? 라고 끝없이 자문하는 것. 미와가 이 절에 와가지고, 성불사에 와가지고 글도 쓰지만, 그가 이제 절의 구성원들을 관찰하고 그들과 대화를 나누잖아요. 그러면서 끝없이 놀라고, 끝없이 자기 생각이 뒤집어지거나 아니면 굉장히 낯설어하거나 아니면 자기 자신에 대해서 놀라거나 이런 과정을 계속 겪으면서 글쓰기가 약간의 뒤죽박죽이 되기도 하고 질문을 던지는 것, 이렇게 써도 될까, 아니면 왜 저렇게 말하지, 끝없는 의문을 던져요. 그러니까 어떻게 보면 치유의 과정이라는 것이 어떤 확신을 얻는 것이 아니라 내 확신이 얼마나 부정확하고 얼마나 불완전한지를 알아가는 것, 그쪽이 오히려 치유로 열리는 길이지 내가 갖고 있는 어떤 내 존재에 대해서든가 아니면 내가 바라고 있는 세계에 대해서 어떤 확신을 갖는다는 것은 오히려 더 병들어가는 쪽일 수도 있다, 이렇게 볼 수 있는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 이제 불교, 절이라는 공간, 불교는 의심의 종교거든요. 끝까지 의심하는 거거든요. 그리고 끝까지 믿지 않는 거거든요. 그런 것을 미와는 자기도 모르게 수행해 나가고 있잖아요. 글쓰기도 그 중의 하나죠.

Q. <풍경소리>는 작가님께 어떤 작품?

제가 이 소설을 몇 살에 썼는가 최고령 수상자였거든요. 환갑. 환갑이에요. 환갑이 뭔가. 진짜 내 환갑에 맞는 소설인 것 같은 거죠. 환갑은 한 생애를 정리 정산 결산하는 그런 시점이잖아요. (중간정산하는 시점?) 요즘은 중간정산이지만, 예전에는 정산이었어요. 그런 그런 거잖아요. 어떻게 보면 나의 세계관, 나의 언어에 대한 어떤 나의 언어관 또는 아까 말했듯이 나의 어떤 감각론, 소설의 방법론, 이런 것들이 어떻게 보면 나도 모르게 집약돼 있는 거 아닌가. 그러면서 나는 또 이제 이렇게 환갑이라면 갑으로 다시 돌아오는, 한번 원을 그려 왔잖아요. 새롭게 한 살이 된다 그러잖아요. 어떤 다른 작품을 써야 되는데 어떻게 보면 지난 육십 년은 아니지만 데뷔해서 삼십여년 동안 내가 써온 소설의 일종의 집대성 아닌가. 집약 아닌가. 모든 요소가 다 들어간. 그래서 제가 제가 봐도 좀 어려워보이기도 하는 거예요. 어쩌면 이렇게 다, 이를테면 그런 엑기스들을 뽑아서 다 꼽아 놨을까, 신기하다, 이럴 정도의 작품인 거예요. 그래서 마무리 잘했다. 그리고 이제 환갑 지나서 한 살 됐으니까 새로 한 살짜리처럼 새롭게 써봐야지. 그리고 이제 장편을 시작했죠.

Q. '산문정신'이란?

대개 사람들은 보통 언어는 인간이 만들었고 인간이 부리는 거다, 그렇게 생각하지만, 실은 현대 인문학 특히 현대 정신분석학에서도 얘기했듯이 우리는 언어의 지배를 당하고 있다는 거죠. 지배를. 그래서 언어가 사람을 부립니다, 거꾸로. 그렇게 말하면 내가 쓰는 것은 내 글일까. 내 손을 통해서 나오는 내 문장이 결국 나의 고유의 문장일까. 언젠가 나에게 들어와서 내 안에 주인으로 차지하고 있는 언어가 말하자면 도발하는 거 아닐까, 이렇게 생각하면 무서워져요. 무서워진다고요. 그러면서 한편으로는 겸허해져야지. 까불지 말아야지, 글을 대할 때 항상 그런 생각이 들거든요. 그래서 글이 내 안에서 나오겠다고 하는데 제가 어떻게 화장실을 가고, 어떻게 여행을 가고, 어떻게 술을 마시고, 어떻게 친구를 만나요. 당신이 지금 나오겠다는데. 기다려야죠. 언제 나올지도 모르고, 항상 대기하고. 작가는 언어라는 것이 숙주라고 생각해요. 거기에 복종하는 것이 작가의 태도고 정신이 아닌가, 그것이 산문정신이다, 저는 그렇게 생각해요.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [인터뷰] ‘풍경소리’ 구효서 작가 “언어에 복종하는 것이 ‘산문정신’”

-

- 입력 2021-10-24 21:31:02

- 수정2021-10-24 22:04:10

구효서 소설가

Q. <풍경소리>를 쓰게 된 계기는?

'성불사'라는 노래 있잖아요. 이 소설의 보면 처음에 성불사 깊은 밤에 그윽한 풍경소리로 시작해요. 중간에 주승은 잠이 들고 객이 홀로 듣는구나. 끝에 저 손아 마저 잠들어 홀로 울게 하여라, 진한 글씨로 되어 있잖아요. 그 노래를 흥얼거리다가 야 이 노래가 이게 대단한 노래 아닌가 이런 생각을 문득 했어요. 요거 써야지. 원래 작품 제목을 '성불사' 이럴까 하다가 '풍경소리'로 했던 거는 생각이 조금 더 깊어지면서 이왕 쓸 거 소리만 쓰지 말고 맛, 또 촉감, 또 뭐랄까 후각 이렇게 해서 오감에 대해서 쓰자, 이래서 '풍경소리'라 이렇게 소리에 방점을 둔 그런 제목을 쓰게 됐죠.

Q. 소설에서 '소리'가 갖는 비중이 큰데?

소리는 받아 적을 수 없잖아요. 근데 실제로 우리는 받아 적잖아요. 그랬을 때 받아 적는 글씨와 실제 소리와의 차이라는 건 엄청나고, 결국 좁혀지지 않는 차이다 라고 보는데, 실제로 우리가 듣는 소리마저도 우리 귀가 감당해낼 수 있고 가청할 수 있는 범위 내에서만 듣잖아요, 소리를. 그러나 그 소리가 뭐랄까 사실은 제한된 소리라고 보는 거죠. 실제로 소리는 얼마나 큰가. 이 우주에 가득 차 있는 엄청나게 큰 소리들이 있는데 그걸 못 듣는 거잖아요. 그래놓고 땡강땡강은 듣는 거잖아요. 아주 작은 소리를 들으면서 그것이 그 소리의 전부겠거니 생각하잖아요. 그리고 그거를 우리는 '띵강띵강'이라고 적어요. 그러니까 이미 큰 소리를 제한돼서 한번 듣고, 그다음에는 그 제한된 소리를 한 번 더 문자나 언어로 한번 더 제한시키는 거예요. 우리는 그런 소리에 세계에서 살아서 얼마나 제한된 세계 속에서 사는지도 모르고, 우리는 모든 걸 다 보고 듣고 안다고 생각하면 살잖아요. 그래서 슥삭슥삭 이런 것도 사실 의태어든 의성어든 어떤 소리도 본래의 소리와는 전혀 다른 소리이고, 우리는 그 소리를 진짜고 전부인 양 착각하고 살아간다, 그런 의미가 그 많은, 어떻게 보면 쓸데없이 많은 의성어들이 등장하는 이유가 되죠.

Q. 주인공의 '글쓰기'는 치유의 길?

미와는 글을 씀으로 해서 치유된다거나 그러는 게 아니라 그 반대로 글을 쓴다는 게 뭐지? 라고 끝없이 자문하는 것. 미와가 이 절에 와가지고, 성불사에 와가지고 글도 쓰지만, 그가 이제 절의 구성원들을 관찰하고 그들과 대화를 나누잖아요. 그러면서 끝없이 놀라고, 끝없이 자기 생각이 뒤집어지거나 아니면 굉장히 낯설어하거나 아니면 자기 자신에 대해서 놀라거나 이런 과정을 계속 겪으면서 글쓰기가 약간의 뒤죽박죽이 되기도 하고 질문을 던지는 것, 이렇게 써도 될까, 아니면 왜 저렇게 말하지, 끝없는 의문을 던져요. 그러니까 어떻게 보면 치유의 과정이라는 것이 어떤 확신을 얻는 것이 아니라 내 확신이 얼마나 부정확하고 얼마나 불완전한지를 알아가는 것, 그쪽이 오히려 치유로 열리는 길이지 내가 갖고 있는 어떤 내 존재에 대해서든가 아니면 내가 바라고 있는 세계에 대해서 어떤 확신을 갖는다는 것은 오히려 더 병들어가는 쪽일 수도 있다, 이렇게 볼 수 있는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 이제 불교, 절이라는 공간, 불교는 의심의 종교거든요. 끝까지 의심하는 거거든요. 그리고 끝까지 믿지 않는 거거든요. 그런 것을 미와는 자기도 모르게 수행해 나가고 있잖아요. 글쓰기도 그 중의 하나죠.

Q. <풍경소리>는 작가님께 어떤 작품?

제가 이 소설을 몇 살에 썼는가 최고령 수상자였거든요. 환갑. 환갑이에요. 환갑이 뭔가. 진짜 내 환갑에 맞는 소설인 것 같은 거죠. 환갑은 한 생애를 정리 정산 결산하는 그런 시점이잖아요. (중간정산하는 시점?) 요즘은 중간정산이지만, 예전에는 정산이었어요. 그런 그런 거잖아요. 어떻게 보면 나의 세계관, 나의 언어에 대한 어떤 나의 언어관 또는 아까 말했듯이 나의 어떤 감각론, 소설의 방법론, 이런 것들이 어떻게 보면 나도 모르게 집약돼 있는 거 아닌가. 그러면서 나는 또 이제 이렇게 환갑이라면 갑으로 다시 돌아오는, 한번 원을 그려 왔잖아요. 새롭게 한 살이 된다 그러잖아요. 어떤 다른 작품을 써야 되는데 어떻게 보면 지난 육십 년은 아니지만 데뷔해서 삼십여년 동안 내가 써온 소설의 일종의 집대성 아닌가. 집약 아닌가. 모든 요소가 다 들어간. 그래서 제가 제가 봐도 좀 어려워보이기도 하는 거예요. 어쩌면 이렇게 다, 이를테면 그런 엑기스들을 뽑아서 다 꼽아 놨을까, 신기하다, 이럴 정도의 작품인 거예요. 그래서 마무리 잘했다. 그리고 이제 환갑 지나서 한 살 됐으니까 새로 한 살짜리처럼 새롭게 써봐야지. 그리고 이제 장편을 시작했죠.

Q. '산문정신'이란?

대개 사람들은 보통 언어는 인간이 만들었고 인간이 부리는 거다, 그렇게 생각하지만, 실은 현대 인문학 특히 현대 정신분석학에서도 얘기했듯이 우리는 언어의 지배를 당하고 있다는 거죠. 지배를. 그래서 언어가 사람을 부립니다, 거꾸로. 그렇게 말하면 내가 쓰는 것은 내 글일까. 내 손을 통해서 나오는 내 문장이 결국 나의 고유의 문장일까. 언젠가 나에게 들어와서 내 안에 주인으로 차지하고 있는 언어가 말하자면 도발하는 거 아닐까, 이렇게 생각하면 무서워져요. 무서워진다고요. 그러면서 한편으로는 겸허해져야지. 까불지 말아야지, 글을 대할 때 항상 그런 생각이 들거든요. 그래서 글이 내 안에서 나오겠다고 하는데 제가 어떻게 화장실을 가고, 어떻게 여행을 가고, 어떻게 술을 마시고, 어떻게 친구를 만나요. 당신이 지금 나오겠다는데. 기다려야죠. 언제 나올지도 모르고, 항상 대기하고. 작가는 언어라는 것이 숙주라고 생각해요. 거기에 복종하는 것이 작가의 태도고 정신이 아닌가, 그것이 산문정신이다, 저는 그렇게 생각해요.

Q. <풍경소리>를 쓰게 된 계기는?

'성불사'라는 노래 있잖아요. 이 소설의 보면 처음에 성불사 깊은 밤에 그윽한 풍경소리로 시작해요. 중간에 주승은 잠이 들고 객이 홀로 듣는구나. 끝에 저 손아 마저 잠들어 홀로 울게 하여라, 진한 글씨로 되어 있잖아요. 그 노래를 흥얼거리다가 야 이 노래가 이게 대단한 노래 아닌가 이런 생각을 문득 했어요. 요거 써야지. 원래 작품 제목을 '성불사' 이럴까 하다가 '풍경소리'로 했던 거는 생각이 조금 더 깊어지면서 이왕 쓸 거 소리만 쓰지 말고 맛, 또 촉감, 또 뭐랄까 후각 이렇게 해서 오감에 대해서 쓰자, 이래서 '풍경소리'라 이렇게 소리에 방점을 둔 그런 제목을 쓰게 됐죠.

Q. 소설에서 '소리'가 갖는 비중이 큰데?

소리는 받아 적을 수 없잖아요. 근데 실제로 우리는 받아 적잖아요. 그랬을 때 받아 적는 글씨와 실제 소리와의 차이라는 건 엄청나고, 결국 좁혀지지 않는 차이다 라고 보는데, 실제로 우리가 듣는 소리마저도 우리 귀가 감당해낼 수 있고 가청할 수 있는 범위 내에서만 듣잖아요, 소리를. 그러나 그 소리가 뭐랄까 사실은 제한된 소리라고 보는 거죠. 실제로 소리는 얼마나 큰가. 이 우주에 가득 차 있는 엄청나게 큰 소리들이 있는데 그걸 못 듣는 거잖아요. 그래놓고 땡강땡강은 듣는 거잖아요. 아주 작은 소리를 들으면서 그것이 그 소리의 전부겠거니 생각하잖아요. 그리고 그거를 우리는 '띵강띵강'이라고 적어요. 그러니까 이미 큰 소리를 제한돼서 한번 듣고, 그다음에는 그 제한된 소리를 한 번 더 문자나 언어로 한번 더 제한시키는 거예요. 우리는 그런 소리에 세계에서 살아서 얼마나 제한된 세계 속에서 사는지도 모르고, 우리는 모든 걸 다 보고 듣고 안다고 생각하면 살잖아요. 그래서 슥삭슥삭 이런 것도 사실 의태어든 의성어든 어떤 소리도 본래의 소리와는 전혀 다른 소리이고, 우리는 그 소리를 진짜고 전부인 양 착각하고 살아간다, 그런 의미가 그 많은, 어떻게 보면 쓸데없이 많은 의성어들이 등장하는 이유가 되죠.

Q. 주인공의 '글쓰기'는 치유의 길?

미와는 글을 씀으로 해서 치유된다거나 그러는 게 아니라 그 반대로 글을 쓴다는 게 뭐지? 라고 끝없이 자문하는 것. 미와가 이 절에 와가지고, 성불사에 와가지고 글도 쓰지만, 그가 이제 절의 구성원들을 관찰하고 그들과 대화를 나누잖아요. 그러면서 끝없이 놀라고, 끝없이 자기 생각이 뒤집어지거나 아니면 굉장히 낯설어하거나 아니면 자기 자신에 대해서 놀라거나 이런 과정을 계속 겪으면서 글쓰기가 약간의 뒤죽박죽이 되기도 하고 질문을 던지는 것, 이렇게 써도 될까, 아니면 왜 저렇게 말하지, 끝없는 의문을 던져요. 그러니까 어떻게 보면 치유의 과정이라는 것이 어떤 확신을 얻는 것이 아니라 내 확신이 얼마나 부정확하고 얼마나 불완전한지를 알아가는 것, 그쪽이 오히려 치유로 열리는 길이지 내가 갖고 있는 어떤 내 존재에 대해서든가 아니면 내가 바라고 있는 세계에 대해서 어떤 확신을 갖는다는 것은 오히려 더 병들어가는 쪽일 수도 있다, 이렇게 볼 수 있는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 이제 불교, 절이라는 공간, 불교는 의심의 종교거든요. 끝까지 의심하는 거거든요. 그리고 끝까지 믿지 않는 거거든요. 그런 것을 미와는 자기도 모르게 수행해 나가고 있잖아요. 글쓰기도 그 중의 하나죠.

Q. <풍경소리>는 작가님께 어떤 작품?

제가 이 소설을 몇 살에 썼는가 최고령 수상자였거든요. 환갑. 환갑이에요. 환갑이 뭔가. 진짜 내 환갑에 맞는 소설인 것 같은 거죠. 환갑은 한 생애를 정리 정산 결산하는 그런 시점이잖아요. (중간정산하는 시점?) 요즘은 중간정산이지만, 예전에는 정산이었어요. 그런 그런 거잖아요. 어떻게 보면 나의 세계관, 나의 언어에 대한 어떤 나의 언어관 또는 아까 말했듯이 나의 어떤 감각론, 소설의 방법론, 이런 것들이 어떻게 보면 나도 모르게 집약돼 있는 거 아닌가. 그러면서 나는 또 이제 이렇게 환갑이라면 갑으로 다시 돌아오는, 한번 원을 그려 왔잖아요. 새롭게 한 살이 된다 그러잖아요. 어떤 다른 작품을 써야 되는데 어떻게 보면 지난 육십 년은 아니지만 데뷔해서 삼십여년 동안 내가 써온 소설의 일종의 집대성 아닌가. 집약 아닌가. 모든 요소가 다 들어간. 그래서 제가 제가 봐도 좀 어려워보이기도 하는 거예요. 어쩌면 이렇게 다, 이를테면 그런 엑기스들을 뽑아서 다 꼽아 놨을까, 신기하다, 이럴 정도의 작품인 거예요. 그래서 마무리 잘했다. 그리고 이제 환갑 지나서 한 살 됐으니까 새로 한 살짜리처럼 새롭게 써봐야지. 그리고 이제 장편을 시작했죠.

Q. '산문정신'이란?

대개 사람들은 보통 언어는 인간이 만들었고 인간이 부리는 거다, 그렇게 생각하지만, 실은 현대 인문학 특히 현대 정신분석학에서도 얘기했듯이 우리는 언어의 지배를 당하고 있다는 거죠. 지배를. 그래서 언어가 사람을 부립니다, 거꾸로. 그렇게 말하면 내가 쓰는 것은 내 글일까. 내 손을 통해서 나오는 내 문장이 결국 나의 고유의 문장일까. 언젠가 나에게 들어와서 내 안에 주인으로 차지하고 있는 언어가 말하자면 도발하는 거 아닐까, 이렇게 생각하면 무서워져요. 무서워진다고요. 그러면서 한편으로는 겸허해져야지. 까불지 말아야지, 글을 대할 때 항상 그런 생각이 들거든요. 그래서 글이 내 안에서 나오겠다고 하는데 제가 어떻게 화장실을 가고, 어떻게 여행을 가고, 어떻게 술을 마시고, 어떻게 친구를 만나요. 당신이 지금 나오겠다는데. 기다려야죠. 언제 나올지도 모르고, 항상 대기하고. 작가는 언어라는 것이 숙주라고 생각해요. 거기에 복종하는 것이 작가의 태도고 정신이 아닌가, 그것이 산문정신이다, 저는 그렇게 생각해요.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

시리즈

우리 시대의 소설

![[비평] 모두가 템즈강에 불을 처지를 수는 없다 - 서정인 ‘강’](/data/news/2022/02/13/20220213_bzIX7D.jpg)

![[인터뷰] 서정인 작가 “문학의 목적은 ‘사람의 모습’ 드러내는 것”](/data/news/2022/02/13/20220213_kQhd1N.jpg)

![[비평] 폭력에 맞서는 정신과 영혼 - 정찬의 ‘완전한 영혼’](/data/news/2022/01/23/20220123_OUBPnc.jpg)

![[인터뷰] ‘완전한 영혼’ 정찬 작가 “언어는 진실 찾는 도구이자 생명체”](/data/news/2022/01/23/20220123_E9UFAr.jpg)

![[비평] 현대소설의 핵심을 꿰뚫은 의식의 현상학…이인성의 ‘낯선 시간 속으로’](/data/fckeditor/new/image/2022/01/13/302351642064891135.jpg)

![[인터뷰] 이인성 작가 “소설은 작가가 자신에게, 또 독자에게 던지는 질문”](/data/news/2022/01/16/20220116_sSuCEB.jpg)

![[비평] 부재와 소외의 시학…최윤 ‘하나코는 없다’](/data/news/2022/01/09/20220109_ztaBbv.jpg)

![[인터뷰] ‘하나코는 없다’ 최윤 작가 “무엇이 ‘관계’의 진정성을 훼손하는가”](/data/news/2022/01/09/20220109_D5fKoH.jpg)

![[비평] 전쟁의 폭력성과 치유의 문학…윤흥길 ‘장마’](/data/news/2022/01/02/20220102_ibakjX.jpg)

![[인터뷰] ‘장마’ 윤흥길 작가 “남북 화해의 길에 문학으로 기여했기를…”](/data/news/2022/01/02/20220102_f26HVV.jpg)

![[비평] 혐오와 더불어, 사랑과 더불어…박상영 ‘대도시의 사랑법’](/data/fckeditor/new/image/2021/12/24/299931640326910902.png)

![[인터뷰] ‘대도시의 사랑법’ 박상영 작가 “글 못써서 죽은 귀신이 붙었다”](/data/news/2021/12/26/20211226_Fb8K7d.jpg)

![[비평] 폭력과 광기로 얼룩진 저주받은 걸작…백민석의 ‘헤이, 우리 소풍 간다’](/data/fckeditor/new/image/2021/12/19/302351639892742362.jpg)

![[인터뷰] ‘헤이, 우리 소풍 간다’ 백민석 작가 “읽기 어려운 소설, 개정판 읽어주시길”](/data/news/2021/12/19/20211219_rd6uLq.jpg)

![[비평] 쉼표의 의미 - 정세랑의 ‘시선으로부터,’ 읽기](/data/news/2021/12/12/20211212_ob4ehB.jpg)

![[인터뷰] 정세랑 “완벽하지 않아도 괜찮다는 위로 건네고파”](/data/news/2021/12/12/20211212_133gsH.jpg)

![[비평] 우리는 왜 소설을 읽는가 - 조해진 ‘로기완을 만났다’](/data/news/2021/12/05/20211205_j40gKt.jpg)

![[인터뷰] 조해진 작가 “서로에게 빛이 되는 순간들 찾아가고파”](/data/news/2021/12/05/20211205_ca8vXo.jpg)

![[인터뷰] ‘객주’ 김주영 작가 “내 창작의 원동력은 ‘외로움’”](/data/news/2021/11/28/20211128_LXAcqG.jpg)

![[비평] 의리(義理)의 민중 소설…김주영의 ‘객주’](/data/fckeditor/new/image/2021/11/26/302351637889530264.jpg)

![[비평] 인간의 사랑, 그 본질과 고양 - 이승우 ‘식물들의 사생활’](/data/news/2021/11/21/20211121_1Zb64e.jpg)

![[인터뷰] ‘식물들의 사생활’ 이승우 작가 “고요한 나무의 내면 표현하고 싶어”](/data/news/2021/11/21/20211121_LRjyDF.jpg)

![[비평] 시적 문장과 정교한 소설 형식으로 빚어낸 ‘아버지의 자리’…오탁번 ‘아버지와 치악산’](/data/news/2021/11/14/20211114_MXnXQy.jpg)

![[인터뷰] ‘아버지와 치악산’ 오탁번 작가 “세 살 때 여읜 아버지, 상상 속에서 그려”](/data/news/2021/11/14/20211114_C2T2eC.jpg)

![[비평] 임헌영의 제안…‘태백산맥’의 대중적인 이해를 위한 접근법](/data/fckeditor/new/image/2021/11/05/302351635993939285.jpg)

![[인터뷰] 원고지 16,500매로 쌓아 올린 진실의 두께…조정래 ‘태백산맥’](/data/news/2021/11/07/20211107_cw42GB.jpg)

![[비평] 항쟁 주체의 언어로 살아나는 인간 존엄의 서사 - 한강 ‘소년이 온다’](/data/news/2021/10/31/20211031_2DgUVu.jpg)

![[인터뷰] ‘소년이 온다’ 한강 “압도적인 고통으로 쓴 작품”](/data/news/2021/10/31/20211031_RM8zwp.jpg)

![[비평] 마음의 소리를 이끌어내는 맑은 이야기 - 구효서의 ‘풍경소리’](/data/news/2021/10/24/20211024_63oHgB.jpg)

![[비평] 바보 교향악…성석제 ‘황만근은 이렇게 말했다’](/data/fckeditor/new/image/2021/10/15/302351634272826976.jpg)

![[인터뷰] 작가 성석제가 소설을 통해 하고 싶은 것은?](/data/news/2021/10/17/20211017_gVjO6t.jpg)

![[비평] 살아가며 찾는 이곳 너머의 ‘실재의 조각’들](/data/news/2021/10/10/20211010_Uy9hFs.jpg)

![[비평] 선한 분노의 힘 - 최은영 ‘쇼코의 미소’](/data/news/2021/10/03/20211003_eqN2ML.jpg)

![[인터뷰] ‘쇼코의 미소’ 최은영 작가 “성공 말고, 더 나은 사람이 된다는 것”](/data/news/2021/10/03/20211003_Lmbyg0.jpg)

![[비평] 진정한 공감에 이르는 길 - 윤후명 ‘모든 별들은 음악소리를 낸다’](/data/news/2021/09/26/20210926_GeSbJa.jpg)

![[인터뷰] 윤후명 작가 “나의 문학은 ‘나’를 찾아가는 과정”](/data/news/2021/09/26/20210926_MSKo1o.jpg)

![[비평] 기억이 재현하는 삶의 실제…김원일 ‘마당 깊은 집’](/data/fckeditor/new/image/2021/09/18/302351631952812731.jpg)

![[인터뷰] ‘마당 깊은 집’ 김원일 작가 “솔직하고 진실하게 써야”](/data/news/2021/09/19/20210919_EJR8Cy.jpg)

![[인터뷰] ‘여기 우리 마주’ 최은미 “코로나 시대, 여성들의 고립감 이야기하고파”](/data/news/2021/09/12/20210912_HucEgX.jpg)

![[비평] 발열 없이 아팠던 전염병 시국 속 여성들 - 최은미 ‘여기 우리 마주’](/data/news/2021/09/12/20210912_mAGbb0.jpg)

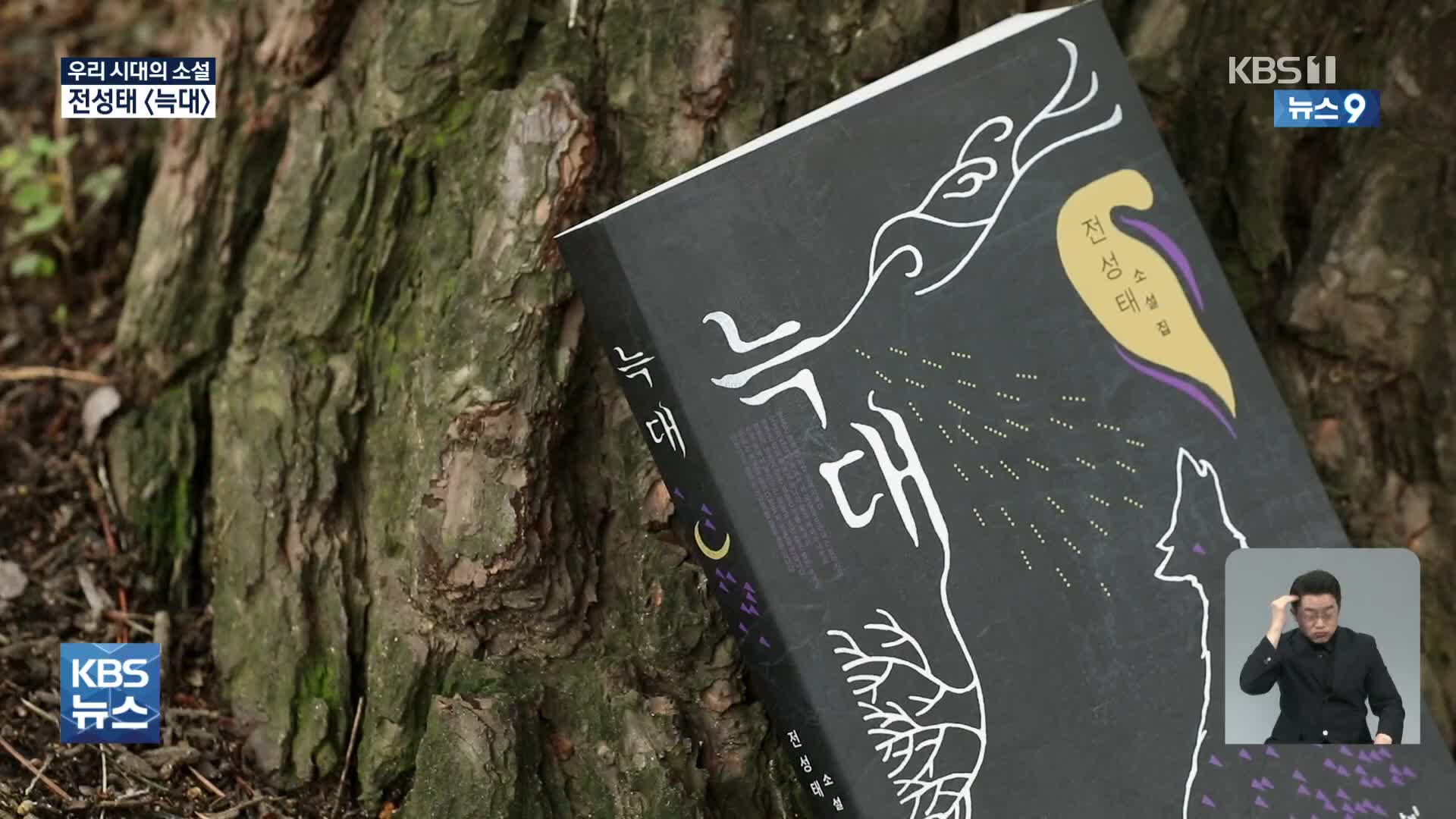

![[비평] 우리가 넘지 못한 경계들…전성태 소설집 ‘늑대’](/data/news/2021/09/05/20210905_kQweQr.jpg)

![[인터뷰] ‘늑대’ 전성태 소설가 “작가의 책상은 ‘세계의 고통’ 나누는 공간”](/data/news/2021/09/05/20210905_W9VuBg.jpg)

![[비평] 해학과 재치에 담긴 통렬한 아이러니…김애란 ‘달려라, 아비’](/data/fckeditor/new/image/2021/08/27/302351630040613348.png)

![[인터뷰] ‘달려라, 아비’ 김애란 작가 “엉뚱한 상상과 농담으로 만든 인물의 품위”](/data/news/2021/08/29/20210829_NQGyX6.jpg)

![[비평] 한 판 굿으로 풀어낸 반도의 서사 - 황석영 ‘손님’](/data/news/2021/08/22/20210822_3vt6uR.jpg)

![[인터뷰] 시대의 이야기꾼 황석영 “내 장르는 민담 리얼리즘”](/data/news/2021/08/22/20210822_WmGODD.jpg)

![[비평] 싱글 라이프, 싱글 레이디 - 공지영 ‘무소의 뿔처럼 혼자서 가라’](/data/news/2021/08/15/20210815_fMWP5v.jpg)

![[인터뷰] 공지영이 여성들에 보내는 응원 “스스로 행복해질 준비해야”](/data/news/2021/08/15/20210815_44nKi7.jpg)

![[비평] 타자와의 만남, 그 윤리적 전환의 발단 - 김연수의 ‘다시 한 달을 가서 설산을 넘으면’](/data/fckeditor/new/image/2021/08/06/299931628222931076.png)

![[인터뷰] ‘다시 한 달을…’ 김연수 작가 “소설은 타인에게 한 발 더 다가서려는 노력”](/data/news/2021/08/08/20210808_6OvxMD.jpg)

![[비평] 너무나 현재적인 도시의 악몽 - 편혜영의 ‘아오이 가든’](/data/news/2021/08/01/20210801_bolHRo.jpg)

![[인터뷰] ‘아오이가든’ 편혜영 “소설은 내가 세상을 이해하는 방식”](/data/news/2021/08/01/20210801_NDkRpt.jpg)

![[비평] 외면하지 않을 용기…김숨 ‘한 명’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/23/302351627009378791.png)

![[인터뷰] ‘한 명’ 김숨 “고운 옷 입혀드리고 싶어, 검열에 검열을 거듭했던 소설”](/data/news/2021/07/25/20210725_sNSkAF.jpg)

![[비평] 낭만주의와 열정의 종식 - 은희경 ‘새의 선물’](/data/news/2021/07/18/20210718_B6HJzO.jpg)

![[인터뷰] ‘새의 선물’ 은희경 “시대의 허세, 아이의 목소리로 비판하고 싶었다”](/data/news/2021/07/18/20210718_r47et4.jpg)

![[비평] 살아 있는 개인으로서 한국인을 그리다 - 김승옥 ‘무진기행’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/09/299941625814685806.jpg)

![[비평] “최악의 조건, 최상의 희망” - 방현석 ‘새벽출정’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/02/302351625131476201.png)

![[인터뷰] 노동소설이 ‘아름다움’에 관한 이야기인 이유](/data/news/2021/07/04/20210704_2CYAzc.jpg)

![[비평] 순정한 분노로 지켜내는 아날로그의 세계 - 김금희 ‘경애의 마음’](/data/fckeditor/new/image/2021/06/25/299941624587739640.jpg)

![[인터뷰] 소설가 김금희에게 물었다, 왜 ‘루저’ 입니까?](/data/news/2021/06/27/20210627_MqiXMe.jpg)

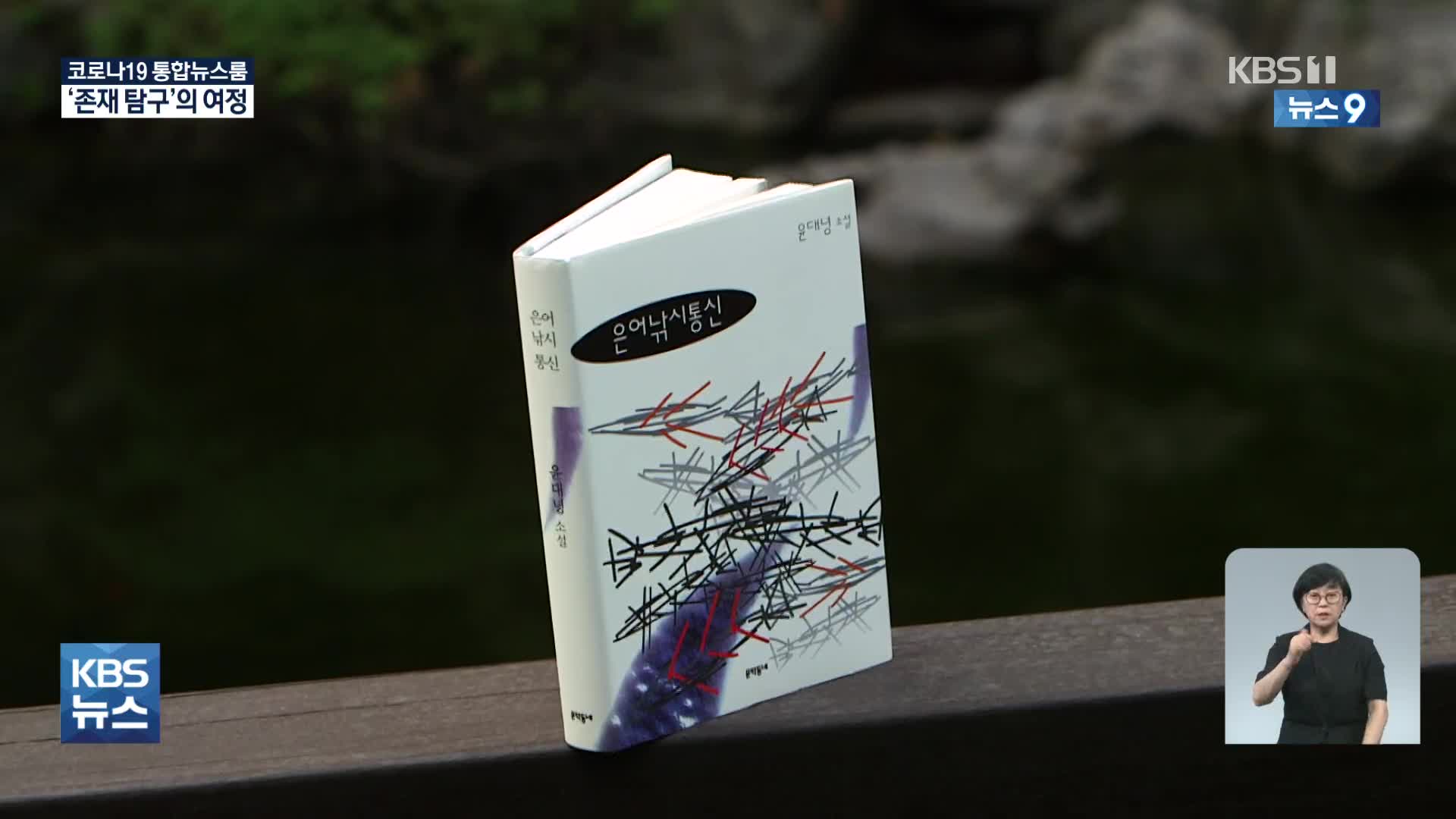

![[비평] 은어와 함께 여행하는 방법 - 윤대녕 ‘은어낚시통신’](/data/news/2021/06/20/20210620_Rdo2Ko.jpg)

![[인터뷰] ‘은어낚시통신’ 윤대녕 작가 “혼신의 힘을 다해서 씁니다”](/data/news/2021/06/20/20210620_XGnmj4.jpg)

![[비평] 부조리한 권력 현상과 소시민적 충동 - 이문열 ‘우리들의 일그러진 영웅’](/data/news/2021/06/13/20210613_CJvimv.jpg)

![[인터뷰] 여리고 완고한 보수주의자 이문열, 그의 가장 솔직한 인터뷰](/data/news/2021/06/13/20210613_lgecNn.jpg)

![[비평] 복합 감정의 성장통 - 오정희 ‘중국인 거리’ 다시 읽기](/data/fckeditor/new/image/2021/06/03/299941622700530820.jpg)

![[인터뷰] 소설 인생 50년 오정희 “쓰는 일은 매혹과 목마름”](/data/fckeditor/vod/2021/06/03/167791622713728207.png)

![[비평] “넌 정말 돌아오겠는가”…임철우의 ‘봄날’이 새긴 5·18](/data/fckeditor/new/image/2021/05/28/302351622179904906.png)

![[인터뷰] 임철우 작가가 기다린 광주의 ‘봄날’](/data/fckeditor/vod/2021/05/28/167791622194385137.png)

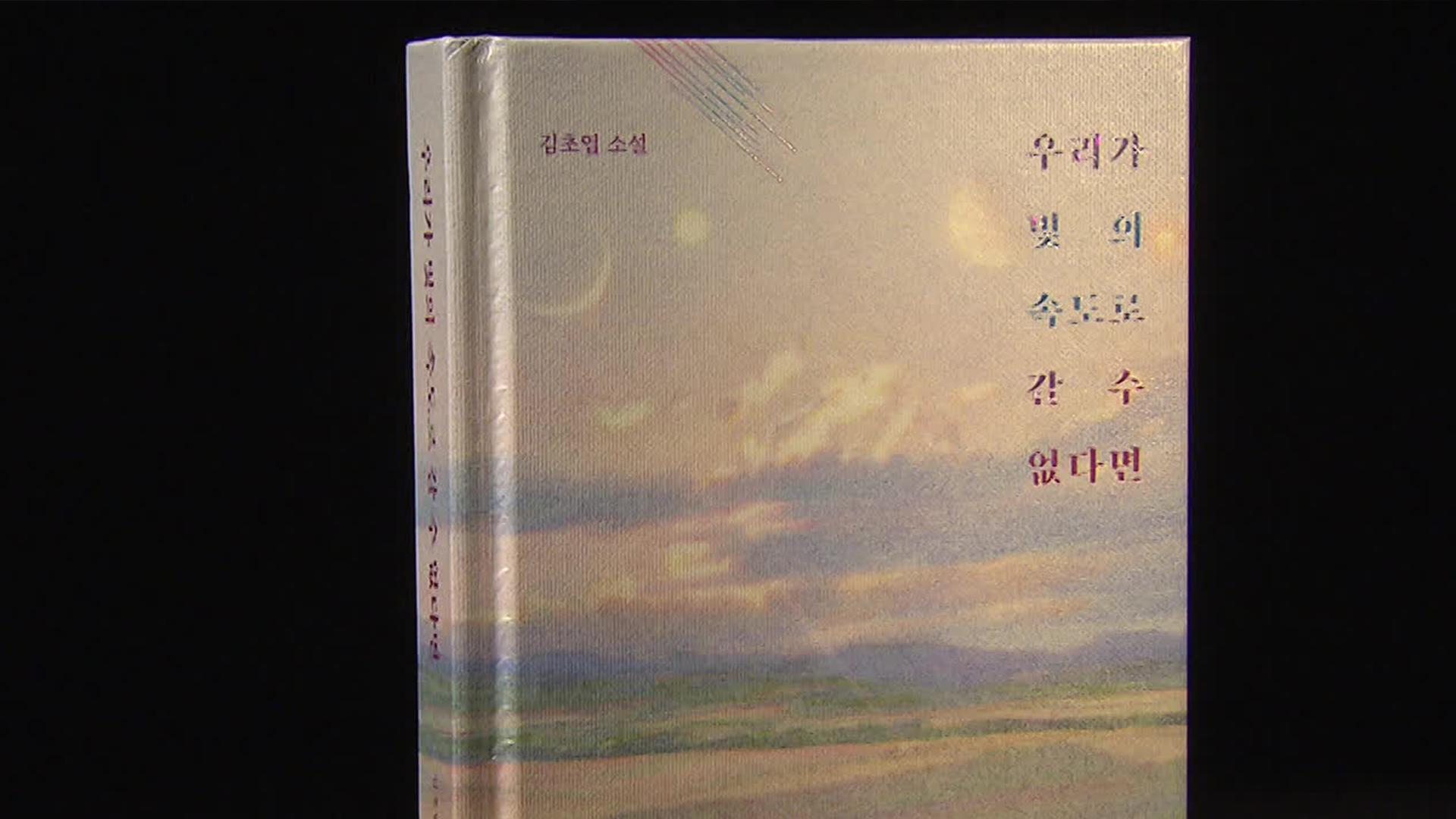

![[비평] 김초엽 ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’ - 박인성 문학평론가](/data/news/2021/05/23/20210523_a7P5GP.jpg)

![[인터뷰] 김초엽 작가가 말하는 ‘SF의 매력’](/data/news/2021/05/23/20210523_PfcYA4.jpg)

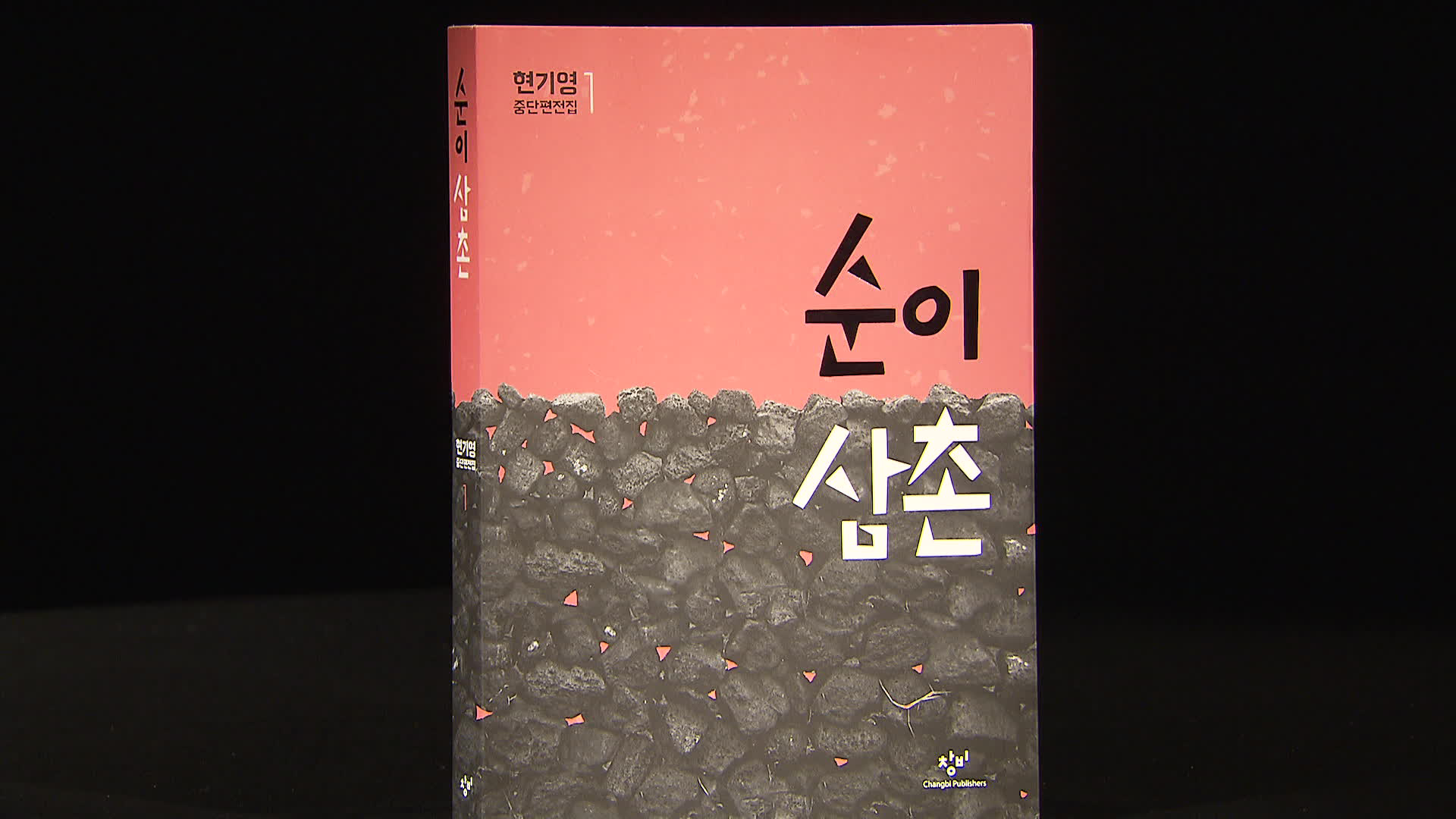

![[비평] 현기영의 ‘순이 삼촌’ - 홍기돈 문학평론가](/data/news/2021/05/16/20210516_7aD7ze.jpg)

![[인터뷰] 소설가 현기영이 말하는 ‘순이 삼촌’](/data/news/2021/05/16/20210516_SdGRdj.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.